2023/07/18 2025/07/29

【安全衛生】事業者が就業を禁止できる「病毒伝ぱのおそれのある伝染性の疾病」について

ここ数年は新型コロナウイルスが主な関心事となっていましたが、現在ではインフルエンザやその他の感染症に感染した従業員への対応が再び注目されています。

なかでも、「何らかの感染症に感染した従業員を業務命令で休ませることができるのか」という点について、現場で悩まれるケースが多く見られます。

実は、この点に関しては、労働安全衛生法にも規定があるのですが、その規定は一般的な感染症には適用されないという点に注意が必要です。

今回は、この「労働安全衛生法における就業制限の考え方」について、詳しく解説していきます。

事業者が就業を禁止できる「病毒伝ぱのおそれのある伝染性の疾病」について

労働安全衛生法上の就業禁止について

実は、労働安全衛生法には「第68条」という規定が存在します。

この条文では、一定の疾病にかかった労働者に対して就業を制限することができるという旨が明記されています。つまり、事業者が労働者に対し、健康上の理由から就業禁止または制限を命じることが可能となる法的根拠です。

(病者の就業禁止)第六十八条 事業者は、伝染性の疾病その他の疾病で、厚生労働省令で定めるものにかかつた労働者については、厚生労働省令で定めるところにより、その就業を禁止しなければならない。

e-Gov 労働安全衛生法

伝染性のある疾病やその他の病気にかかった労働者に対して、「その就業を禁止しなければならない」とする労働安全衛生法第68条の規定は、非常に強い拘束力を持つものです。では、具体的にどのような疾病にかかった場合に就業を禁止できるのでしょうか。

第68条では、「厚生労働省令で定めるものにかかった場合」とされていますが、その詳細な内容は、労働安全衛生規則第61条に規定されています。

この第61条には、就業制限の対象となる具体的な疾病が列挙されており、事業者がどのような場面で法的に就業を制限できるかを判断する上での基準となります。

労働安全衛生規則

第六十一条 事業者は、次の各号のいずれかに該当する者については、その就業を禁止しなければならない。ただし、第一号に掲げる者について伝染予防の措置をした場合は、この限りでない。一 病毒伝ぱのおそれのある伝染性の疾病にかかつた者二 心臓、腎臓、肺等の疾病で労働のため病勢が著しく増悪するおそれのあるものにかかつた者三 前各号に準ずる疾病で厚生労働大臣が定めるものにかかつた者

今回は、感染症に関するテーマですので、労働安全衛生規則第61条の中でも、特に感染症に関する部分に注目して解説します。

労働安全衛生規則第61条第1項第1号には、「病毒伝ぱのおそれのある伝染性の疾病にかかった者」という文言があります。

この規定に関して、厚生労働省の通達(平成12年基発第207号)では、「病毒伝ぱのおそれのある伝染性の疾病」とは、「伝染させるおそれが著しいと認められる結核」を指すと明示されています。

第四 関係通達の改正

一 昭和四七年九月一八日付け基発第六〇一号の一「労働安全衛生規則の施行について」の記の「第一編通則関係」の第二の三九の(二)から一四までを次のように改める。

「(二)第一項第一号には、伝染させるおそれが著しいと認められる結核にかかっている者があること。(三)第一項ただし書の「伝染予防の措置」とは、ツベルクリン皮内反応陽性者のみに接する業務に就かせることをいうこと。(四)削除」

二 昭和五三年六月五日付け基発第三一五号「検査業者の登録等について」の記の五の(二)中「代行機関則第一九条の一七第一項」を「代行機関則第一九条の一七第二項」に、同(四)中「代行機関則第一九条の一七第二項」を「代行機関則第一九条の一七第三項」に改める。

労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の施行について

基発第二〇七号 平成一二年三月三〇日 (都道府県労働基準局長あて労働省労働基準局長通達)

さらに、この通達では、伝染予防のための具体的な業務上の指示も示されています。たとえば、「ツベルクリン皮内反応陽性者のみと接する業務に従事させること」といった指示があり、このような限定的な業務に従事する場合には、就業禁止の措置は不要とされています。

したがって、労働安全衛生法およびその関連規則において、就業禁止の対象となる感染症は結核のみであるという点が、明確にされています。

また、労働安全衛生規則61条1項には、「伝染予防の措置」をした場合は、この限りでないとあり、伝染予防の措置をしていれば、就業禁止にしなくてもよいということが記載されています。

(後で出てくるので覚えておきましょう。)

この「伝染予防の措置」の内容は以下の通達に記載されています。

第四 関係通達の改正

一 昭和四七年九月一八日付け基発第六〇一号の一「労働安全衛生規則の施行について」の記の「第一編通則関係」の第二の三九の(二)から一四までを次のように改める。

「(二)第一項第一号には、伝染させるおそれが著しいと認められる結核にかかっている者があること。(三)第一項ただし書の「伝染予防の措置」とは、ツベルクリン皮内反応陽性者のみに接する業務に就かせることをいうこと。(四)削除」

二 昭和五三年六月五日付け基発第三一五号「検査業者の登録等について」の記の五の(二)中「代行機関則第一九条の一七第一項」を「代行機関則第一九条の一七第二項」に、同(四)中「代行機関則第一九条の一七第二項」を「代行機関則第一九条の一七第三項」に改める。

労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の施行について

基発第二〇七号 平成一二年三月三〇日 (都道府県労働基準局長あて労働省労働基準局長通達)

感染症法上の実質的な就業禁止

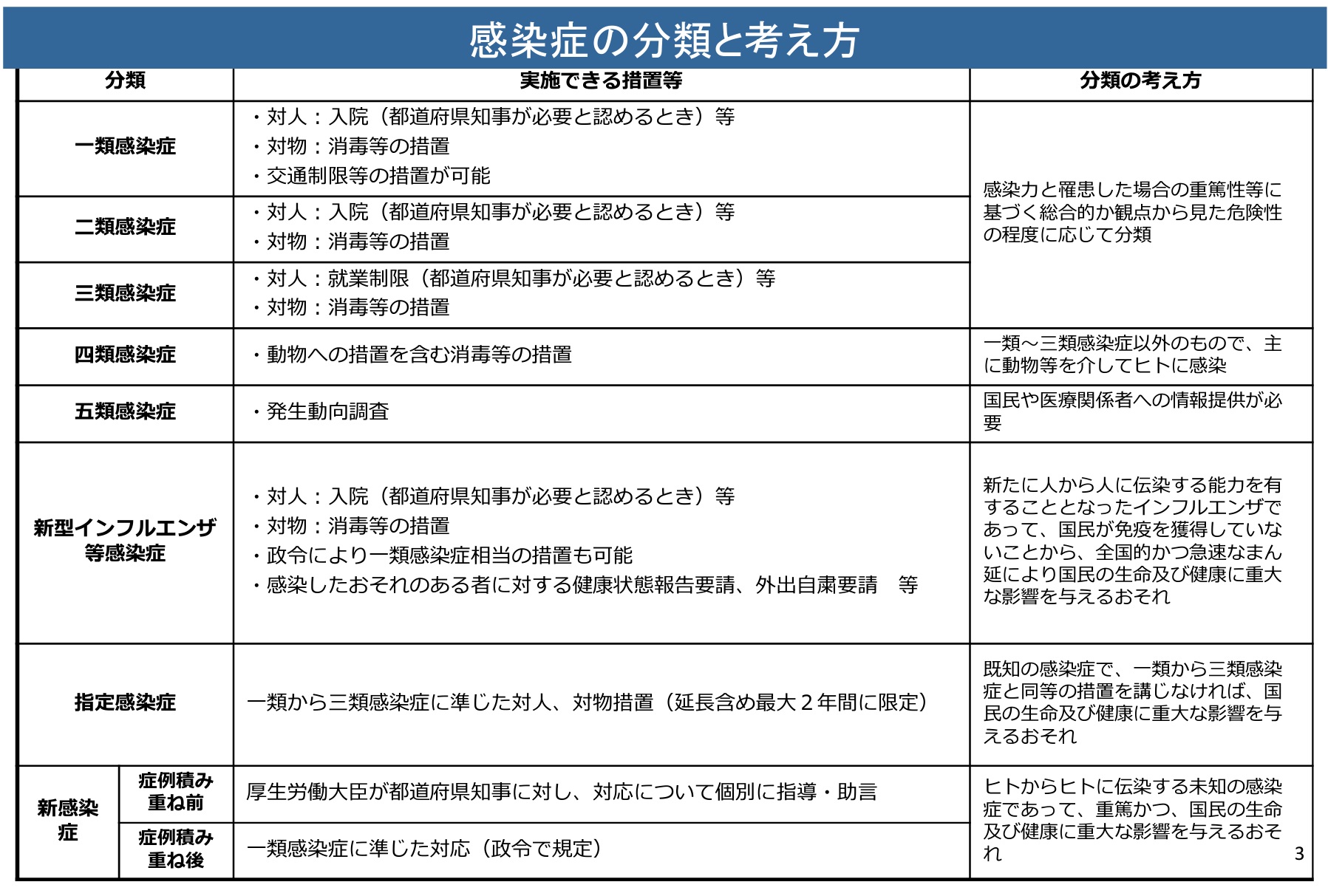

さて、前述の内容は労働安全衛生法に基づく就業禁止に関する話でしたが、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(以下、感染症法)についてご存じでしょうか。感染症法は、新型コロナウイルスなどの感染症に関する法令であり、2類や5類などの分類の根拠となります。

感染症の分類によって、対応策も異なることがあります。具体的には、就業制限や入院といった措置が必要となる場合があります。

引用:厚生労働省資料 感染症の範囲及び類型について

事業者が上記の法令に基づかず、就業禁止を命じた場合の賃金について

では、事業者がこれらの法令(労働安全衛生法第68条や労働安全衛生規則第61条)に基づかず、労働者が就業可能と主張しているにもかかわらず、独自の判断で休業を命じた場合、これはどのような扱いになるのでしょうか。

このような場合には、事業者の判断により労働者を就業させなかったことになりますので、これは「使用者の責めに帰すべき事由による休業」(労働基準法26条)とみなされます。

その結果として、労働基準法第26条に基づき、休業手当の支払い義務が生じます。この休業手当は、平均賃金の60%以上を支払わなければならないとされています。

ただし、この点にはさらに注意すべき点があります。休業手当の支給は6割でよいと単純に片付けられるものではなく、民法上の債務不履行に基づく損害賠償責任が発生する可能性があるため、最終的には100%の賃金支払い義務が生じるケースがあり得ます。

(休業手当)

労働安全衛生法第68条の就業制限は賃金の支払いは必要がない

では、労働安全衛生法第68条に基づき、結核に罹患した従業員を就業禁止とした場合や、感染症法に基づく行政指導により休業を命じた場合には、事業者は賃金を支払わなければならないのでしょうか。

このようなケースでは、使用者の責めに帰すべき事由には該当しないとされており、労働基準法第26条に基づく休業手当の支払い義務は生じません。

つまり、法令や行政指導に従った正当な就業制限である限り、企業が賃金(または休業手当)を支払う義務は原則としてありません。

まとめ

感染症による就業制限に関しては、労働安全衛生法上の就業禁止が適用されるのは結核のみであり、それ以外の感染症は対象外です。

結核に関しても、感染予防措置が取られていれば就業は可能です。

また、感染症法に基づく行政措置による休業は法的拘束力があります。一方で、事業者が法令や行政措置に基づかず独自に休業を命じた場合には、休業手当の支払い義務が生じる点に注意が必要です。制度の違いを理解し、適切に対応することが求められます。

労働衛生コンサルタント事務所LAOでは、産業医・顧問医の受託をお受けしております。労務管理と一体になった産業保健業務を多職種連携で行います。