2025/02/15 2023/04/15

【医師・健診機関向け】血液検査の基準値の決め方を解説(正規分布と標準偏差)

今回は、やや専門的な話題についてお話しします。テーマは、健康診断の検査項目における基準値についてです。

健康診断の結果には、「この範囲内なら問題ない」とされる基準値が記載されています。

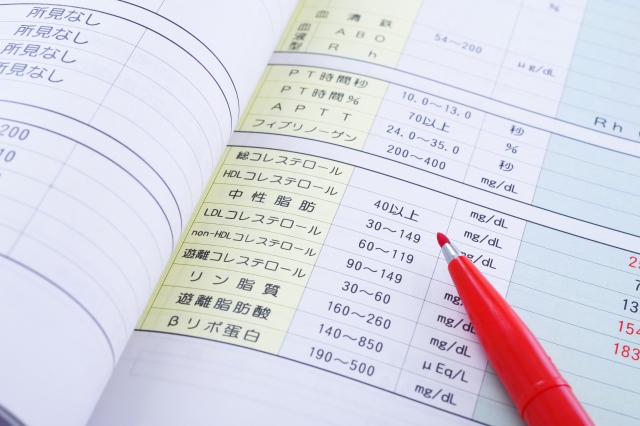

例えば、以下の写真ではLDLコレステロールの基準値が「60~119」と示されています。

基準値とは、健康診断の各検査項目において、ある値が一定の範囲を超えた場合に問題があるかどうかを判定するための目安です。

今回は、この基準値がどのように決まるのかについてお話ししたいと思います。

この話題には専門的な知識が必要ですが、あまりに難しくなると大変なので、できるだけ簡略化して説明します。

専門家の方からは「実際にはこんなに単純じゃない!」という声が聞こえてきそうですが……そこはご容赦ください。

検査結果の基準値の決定方法はさまざな方法があります

健康診断における血液検査の基準値ですが、さまざまな決定方法があります。

主なものを列挙します。

- さまざまなガイドラインを参考にして決定される場合

- 血液検査のプロトコール(キット等)から示されている値を用いる場合

- 正規分布から、基準値を計算する方法

これらのどの方法を用いてもいいのです。

例としてLDLコレステロールの基準値について

例えば、先帆の写真におけるLDLコレステロールの基準ですが

一般的に、LDLコレステロールの値は以下のように分類されます。

140mg/dL以上 → 高LDLコレステロール血症

120~139mg/dL → 境界域高LDLコレステロール血症

とされています。先ほどの「LDLコレステロールの基準値 60~119mg/dL」という値の119mg/dLについては、境界域高LDLコレステロール血症に該当しない範囲として設定されていると考えられます。

また、日本人間ドック・予防医療学会では、「LDLコレステロール 60~119mg/dL」を基準値として定めています。

このように、LDLコレステロールの基準値は、権威のある学会などが定めており、多くの検査機関がその基準を採用しています。

血液検査のプロトコール(キット等)から示されている値を用いる場合

また、血液検査キットを使用する場合は、購入したキットのプロトコール(手順)に従って得られたデータに対し、あらかじめ設定された基準値が示されていることがあります。

これは、そのキットを用いることで測定精度が均一化され、データのブレが少なくなることを前提としたものです。

このキットが推奨する基準値を用いる場合、キットを適切な手技で使用し、結果の精度を維持するための管理が重要となります。

検査項目と基準値の基本をわかりやすく説明(正規分布と標準偏差)

では、明確な基準値や推奨値がない場合、どのように基準値を決定するのでしょうか?

このような場合には、統計学的手法を用いて基準値を設定します。

ここからは少し専門的な話になりますが、今回はできるだけ分かりやすく、簡略化して説明していきます。

ヒストグラムと正規分布

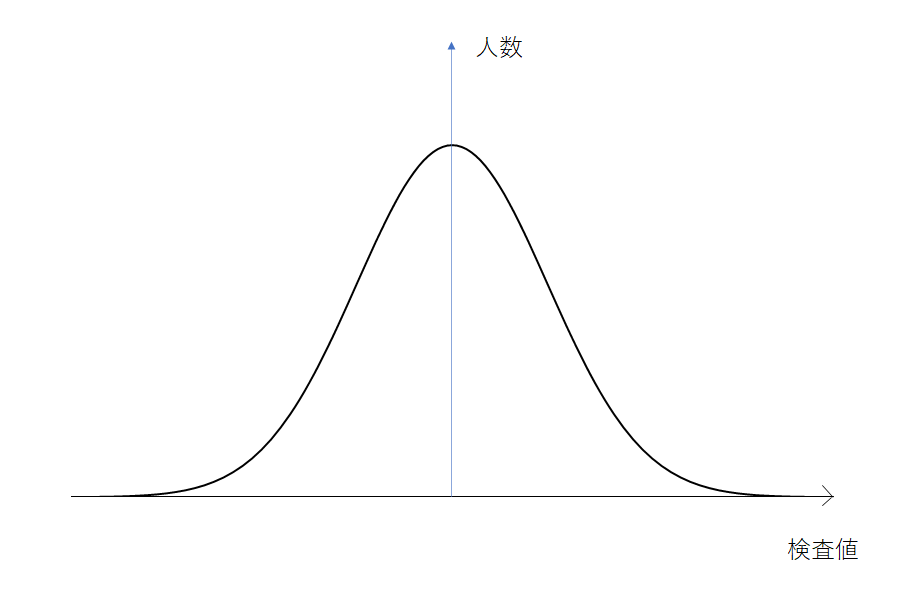

ある健康な人1万人が、血液検査Aを受けたとします。

この血液検査Aでは、数値として結果が出ます。

次に、この数値をいくつかの区分に分け、それぞれの区分に該当する人数をカウントします。

そして、横軸に検査数値、縦軸に人数をとったグラフを作成すると、ヒストグラムができます。

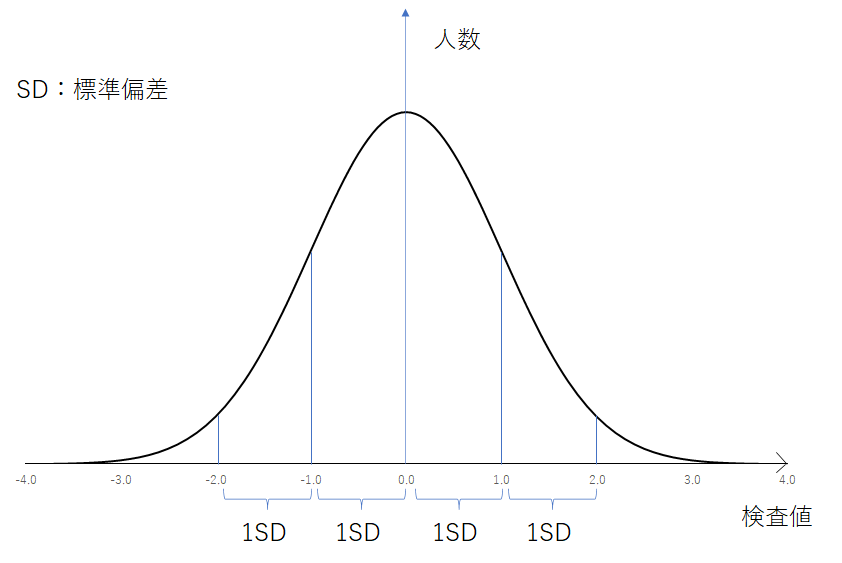

このヒストグラムを見ると、以下に示すような釣り鐘型のグラフになりました。

きれいな釣り鐘型になりましたよね。

これを正規分布と言います。

はい、すみません。本当は、いきなりこんなにきれいな正規分布にはなりません。

実際は集団を解析するのにすごく、とてつもなく苦労します。

公衆衛生・疫学の先生に怒られそうですが、今回は説明のため、便宜上ばっちりあったことにいたします。

正規分布の特徴として、平均値・中央値・最頻値が一致するという点があります。

平均値:すべての数値を足して、人数で割ったもの。

中央値:データを小さい順に並べたとき、ちょうど真ん中にくる値。

今回は1万人のデータなので、5000人目(または5001人目)の値が中央値になります。

最頻値:最も多く出現する値。つまり、ヒストグラムで人数が最も多いピークの値です。

このように、正規分布では平均値=中央値=最頻値となります。

正規分布と標準偏差

正規分布では、「標準偏差(SD:Standard Deviation)」という指標を計算できます。

この標準偏差を使って、グラフを中央(平均値)から区切ってみましょう。1SD(1標準偏差)とは、平均値から±1標準偏差の範囲を指します。

このように、標準偏差を基準に区切ることで、データのばらつきを把握しやすくなります。

これは、

プラスマイナス1標準偏差で68%が

プラスマイナス2標準偏差で95%が

プラスマイナス3標準偏差で99%が 含まれる。

ということを意味します。

そして、この2標準偏差の範囲を基準値とすることが一般的です。

つまり、下側2.5%超(以上)、上側2.5%未満(以下)の検査値が基準範囲外だということになります。

例えば、今回のデータで

平均値が 200、標準偏差(SD)が 15だったとします。

このとき、2標準偏差(2SD)は 15×2=30 となります。

つまり、平均値200に対して±2SDの範囲(170~230)を基準値とすると、健康な人のうち約95%がこの範囲に収まることになります。

しかし、裏を返せば、健康な人でも5%(約500人)は基準値外になってしまうということです。

そのため、基準値を超えたからといって、必ずしも異常とは限らない点に注意が必要です。

ここで重要なのは、このグラフは「健康な人」だけを対象に作成されているという点です。

もし、この中に病気の人が含まれると、グラフの形は変わってしまいます。

例えば、特定の病気の人が高い数値を示す場合、全体の分布が右側(高い方)に広がることになります。

つまり、基準値は「健康な人のデータ」をもとに設定されているということを理解することが重要です。

これが、基準値設定の基本的な考え方なのです。

どのような基準値を利用するかは医療機関が決定すればよい

このように、平均値と標準偏差から基準値を計算できますが、この基準値を、そのまま「基準値内=正常」「基準値外=異常」と利用しなくてもよいです。

例えば、血液検査のヘモグロビン値について、上記の方法で基準値を計算したとします。

計算による基準値(例):

男性:13.6~18.3 g/dL

女性:11.2~15.2 g/dL

これより基準値の上限と異常値の設定を設定します。

基準値の上限は、男性 18.3 g/dL、女性 15.2 g/dL なので、

男性 18.4 g/dL以上

女性 15.3 g/dL以上

を異常とするのが一般的です。

基準値の下限と貧血の基準

一方で、貧血のスクリーニングに基準値を活用する場合、

貧血とは ヘモグロビンが低下している状態 なので、下限の部分において以上である「下位2.5%」に設定することが考えられます。

その場合、貧血の基準は

男性 13.5 g/dL以下

女性 11.1 g/dL以下

とするのも一つの方法です。

この点、WHOでは貧血の基準を以下のように定義しています。

男性 13.0 g/dL以下

女性 12.0 g/dL以下

WHO Anemia

そこで、医療機関としては、平均と標準偏差から計算した基準値を用いるのではなく、WHOの基準を採用する という選択も可能です。

もちろん、WHO基準でなく、検査キットの推奨値を用いる方法でもよいでしょう。

大切なのは、医療機関がクライアント(患者)から「この基準値はどのように決定されたのか?」と聞かれた際に、医学的な根拠に基づいて説明できることです。

基準値の設定にはさまざまな方法がありますが、その選択に明確な根拠があることが重要となります。

まとめ

1. 基準値とは?

健康診断では、検査結果に「この範囲なら正常」という基準値が示されます。

しかし、この基準値は必ずしも「健康=基準値内」「異常=基準値外」とは限りません。

2. 基準値の決定方法

基準値の決め方には、以下の方法があります。

学会やガイドラインを参考にする(例:日本人間ドック学会の基準値)

血液検査キットの推奨値を用いる

統計学的手法(正規分布など)を用いて計算する

3. 正規分布と標準偏差を使った基準値の決め方

健康な人のデータを集め、数値の分布をヒストグラムにすると**釣り鐘型(正規分布)**になります。

平均値、中央値、最頻値が一致する

標準偏差(SD)を使い、「±2SDの範囲に約95%の人が入る」ことを基準値とすることが多い

4. 基準値の柔軟な運用

基準値をそのまま「正常・異常」と判断するのではなく、検査の目的に応じて調整することが重要。

例)ヘモグロビン値

標準偏差から算出した基準値とは別に、貧血の診断にはWHOの基準(男性13.0g/dL以下、女性12.0g/dL以下)を適用可能

5. 基準値設定の重要性

医療機関は、クライエント(患者)から「基準値はどう決めたのか?」と聞かれた際に、医学的根拠に基づいて説明できることが大切です。

労働衛生コンサルタント事務所LAOでは、産業医・顧問医の受託をお受けしております。労務管理と一体になった産業保健業務を多職種連携で行います。