2023/05/22 2023/05/22

【初心者・安全衛生担当者向け】職場の明るさの基準についてわかりやすく解説

今回は、職場の明るさについてお話いたします。

法令による明るさの基準についてです。

職場の明るさの基準についてわかりやすく解説

明るさの基準、ルクス(lx)について

明るさを測るための単位にはルクス(lx)があります。

まず、ルクスを説明する前にルーメンを解説します。ルーメン(lumen)は、光の出力量や光束を測るための単位であり、簡単に言い換えますと、ルーメン数は、光の量を示します。

光の量が同じであっても、照らす範囲が狭いのと、広いのでは明るさが違うのがわかるかと思います。

1ルクスは、1平方メートルの面積に均等に分布する1ルーメンの光束が当たった場合に得られる明るさの単位です。

労働安全衛生法においては、作業場での明るさをルクスで表記することが一般的です。

法令における明るさの基準

では法令に、どのように明るさについて記載されているでしょうか。

労働安全衛生規則、第三編 衛生基準に記載されています。

(※ 第三編 衛生基準に記載されているというのは重要で後で出てきますので覚えておきましょう。)

労働安全衛生規則

(照度)

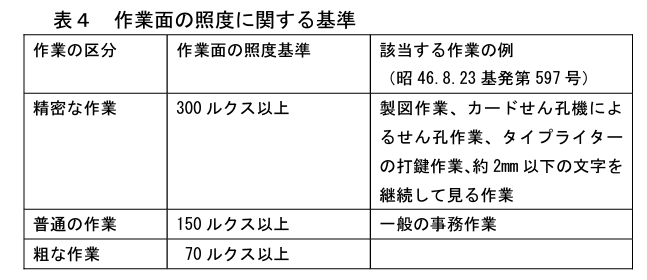

第六百四条 事業者は、労働者を常時就業させる場所の作業面の照度を、次の表の上欄に掲げる作業の区分に応じて、同表の下欄に掲げる基準に適合させなければならない。ただし、感光材料を取り扱う作業場、坑内の作業場その他特殊な作業を行なう作業場については、この限りでない。

(採光及び照明)

第六百五条 事業者は、採光及び照明については、明暗の対照が著しくなく、かつ、まぶしさを生じさせない方法によらなければならない。

2 事業者は、労働者を常時就業させる場所の照明設備について、六月以内ごとに一回、定期に、点検しなければならない。

精密な作業で300lx、普通の作業で150lx、粗な作業で70ルクスですね。

また、採光及び照明については、明暗の対照が著しくなく、かつ、まぶしさを生じさせない方法でなければなりません。

なお、精密な作業、普通の作業、粗な作業についてですが、改正前の過去の事務所則では、以下のように定義されていました。労働安全衛生規則にそのまま適用できないかと思いますが、参考にしていただければと思います。

引用:事務所作業に係る労働衛生管理及び快適な 職場環境整備に関する検討会報告書 令和2年3月

https://www.mhlw.go.jp/content/11201000/000662898.pdf

注意:令和4年12月1日の改正前の基準です。

事務所衛生基準規則(事務所則)における明るさの基準

事務所で事務作業に従事する労働者について適用される事務所衛生基準規則があります。

こちらには様々な事務所での衛生基準が記載されています。

そして、注意が必要なのですが、事務所則1条2項に、事務所における衛生基準については、労働安全衛生規則 第三編の規定は、適用しないとありますので、先ほどの労働安全衛生規則における70-300lxの基準は「第三編」にあるため適用されず、この事務所則が優先されるということになります。

事務所衛生基準規則

第一章 総則

(適用)

第一条 この省令は、事務所(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第一号に掲げる建築物又はその一部で、事務作業(タイプライターその他の事務用機器を使用して行う作業を含む。)に従事する労働者が主として使用するものをいう。)について、適用する。

2 事務所(これに附属する食堂及び炊事場を除く。)における衛生基準については、労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第三編の規定は、適用しない。

e-Gov 事務所衛生基準規則

では、事務所における具体的な数値はどうでしょうか?

こちらは事務所則10条に記載があり、令和4年12月1日に改正されています。以前は三区分だったのですが、現在は二区分となり一般的な事務作業では300lx、付随的な事務作業においては150lxとなっています。

室の採光及び照明については、明暗の対照が著しくなく、かつ、まぶしさを生じさせない方法によらなければならないとあるのは、労働安全衛生規則605条1項と同じです。

また、事務所則10条3項では、照明設備について6月以内ごとに一回、定期に、点検しなければならないと定められています。

事務所衛生基準規則(照度等)

第十条 事業者は、室の作業面の照度を、次の表の上欄に掲げる作業の区分に応じて、同表の下欄に掲げる基準に適合させなければならない。ただし、感光材料の取扱い等特殊な作業を行う室については、この限りでない。

2 事業者は、室の採光及び照明については、明暗の対照が著しくなく、かつ、まぶしさを生じさせない方法によらなければならない。

3 事業者は、室の照明設備について、六月以内ごとに一回、定期に、点検しなければならない。

e-Gov 事務所衛生基準規則

情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドラインによる照度の基準

情報機器作業においては、また「情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドライン」があります。

これによると以下のように、記載されています。

労働安全衛生規則よりは厳しいですが、事務所則の「一般的な事務作業」と同等の明るさとなっています。

また、「ディスプレイを用いる場合の書類上及びキーボード上」と具体的な場所の記載があります。

① できる限り明暗の対照が著しくなく、かつ、まぶしさを生じさせないようにすること

② ディスプレイを用いる場合の書類上及びキーボード上における照度は300ルクス以上

以下が指針の抜粋です。

情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドラインについて (厚生労働省)

抜粋

4 作業環境管理 作業者の心身の負担を軽減し、作業者が支障なく作業を行うことができるよう、次により情報機器作業に適した作業環境管理を行うこと。

(1)照明及び採光

イ 室内は、できる限り明暗の対照が著しくなく、かつ、まぶしさを生じさせないようにすること。

ロ ディスプレイを用いる場合の書類上及びキーボード上における照度は300ルクス以上とし、作業しやすい照度とすること。 また、ディスプレイ画面の明るさ、書類及びキーボード面における明るさと周辺の明るさの差はなるべく小さくすること。

ハ ディスプレイ画面に直接又は間接的に太陽光等が入射する場合は、必要に応じて窓にブラインド又はカーテン等を設け、適切な明るさとなるようにすること。

ニ 間接照明等のグレア防止用照明器具を用いること。

ホ その他グレアを防止するための有効な措置を講じること。

照度の測定方法

照度の測定は、照度計を用います。通販サイトでも買えます。

JIS規格のものが良いかと思いますが、若干お値段が高いようです。

照度の測定は、作業環境測定士が行う必要がありませんので誰でも測定可能です。

まとめ

照度に関しては、労働安全衛生規則、事務所則、情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドラインに規定されています。

光に関しては、照度だけでなく、太陽光の入射なども問題となります。

一度、測定して確認してみましょう。

労働衛生コンサルタント事務所LAOでは、産業医・顧問医の受託をお受けしております。労務管理と一体になった産業保健業務を多職種連携で行います。