2025/06/19 2023/04/19

【心理学・カウンセリング】マーシャの同一性地位の理論についてわかりやすく説明

本稿では、マーシャによる同一性地位(Identity Status)の理論について概説します。

この理論は、青年期における発達段階を理解するうえで、極めて重要な理論とされています。

マーシャの同一性地位の理論についてわかりやすく説明

エリクソンの自我同一性とマーシャの同一性地位

皆様には以下のような事例の人物につき、経験則上どんな人物が想像できるでしょうか?

①子供のころに大病をわずらい、長い入院生活と手術を繰り返し、大人になって医師となったもの

③親が医師で、生まれた時から医師となるように言われて、迷いなく、医師となったもの

まず、「自我同一性」という言葉をご存じでしょうか。

これは、心理社会的発達理論で知られるエリク・エリクソンが提唱した概念で、「アイデンティティ」とも呼ばれます。

自我同一性とは、個人が「自分は何者であるか」を認識し、自己理解を深め、自らの役割や使命感を確立していく過程を指します。

エリクソンは、人の一生を通じた発達を8つの段階に分け、それぞれの時期における心理社会的課題を示しました。なかでも、青年期においてはアイデンティティの確立が中心的なテーマとされています。

このエリクソンの理論をさらに発展させたのが、心理学者マーシャです。

彼はとくに思春期の発達に焦点を当て、自我同一性の形成過程をより具体的に分類しました。

その成果が「マーシャの同一性地位理論」です。

実は、マーシャの理論に関しては、日本語訳が複数存在しており、文献によって用語が統一されていないことがあります。

また、「この日本語訳で本当に適切なのか?」と感じるようなケースも見られます。

そのため、このブログでは、かえって意味が不明瞭になってしまう可能性がある語句については、あえて英語表記のまま使用している箇所があります。

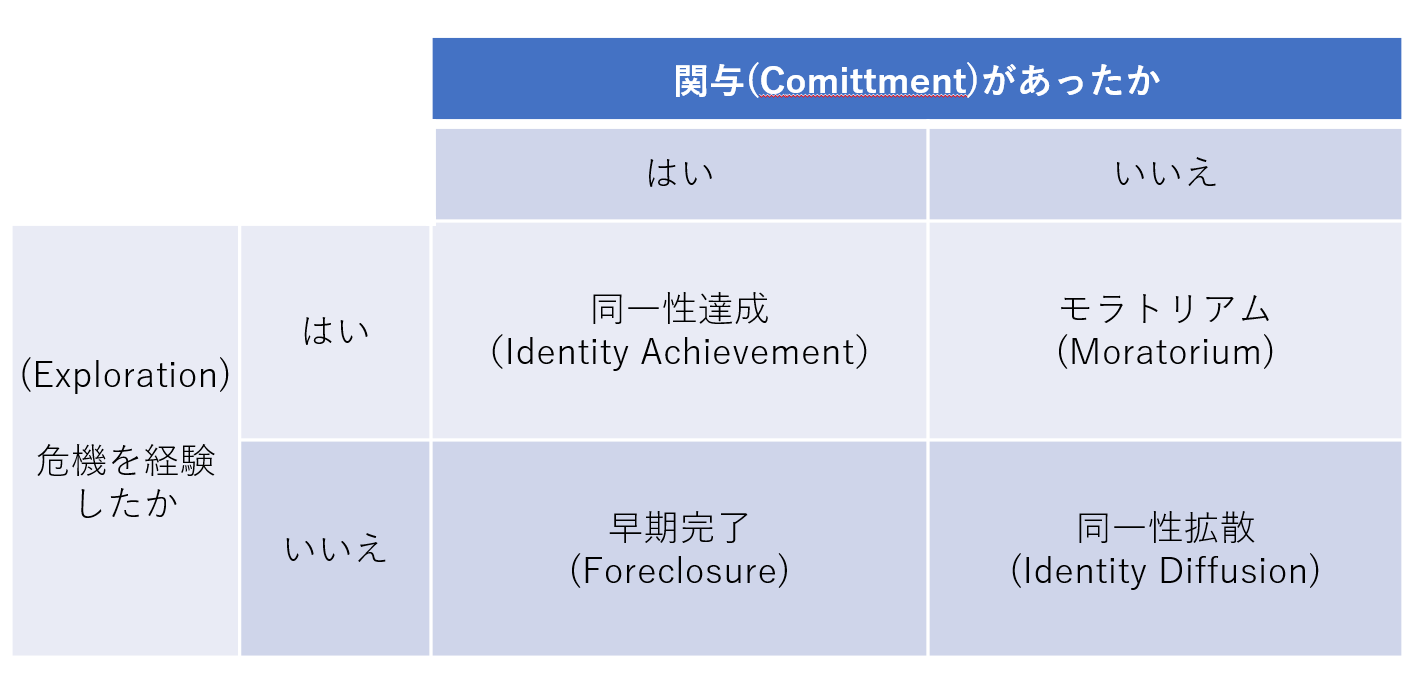

“Identiity option”に対して”Exploration”して、”Comittment”へ至る(マーシャの同一性地位)

マーシャの同一性地位について解説します。

マーシャは、思春期におけるアイデンティティの形成は、イデオロギーや職業(宗教、政治、キャリア、人間関係、ジェンダーの役割など)に関する “exploration” を行ったうえで、”commitment” をどの程度しているかによって成り立っていると主張しました。

この “exploration” の対象となるイデオロギーや職業は “identity option” と呼ばれます。つまり、アイデンティティ形成において探究や関与が行われる対象・領域を指します。

この “identity option” が多ければ、その中から自分に合ったものを選ぶことができますが、逆に選択肢が少ない場合は、アイデンティティの確立が難しくなると考えられています。

さて、あえて英語のまま用いている “exploration” と “commitment” ですが、

このブログでは、”exploration” を「危機」、”commitment” を「関与」と表記しています。

ただし、これらの語は英語の直訳として「危機」「関与」となるわけではないため、注意が必要です。

“exploration” は、日本語では「探索」と訳されることが一般的ですが、心理学の文脈では「危機」として扱われることが多いです。

個人的には「探索」のほうがしっくりくるようにも思いますが、日本では「危機」が広く使われている用語です。

ここでいう “exploration” は、アイデンティティを形成する過程において、”identity option” とされる職業や宗教、人間関係などについて、自分がどのような役割を担い、どのような価値観を持つのかを検討することを指します。

一方、”commitment” は英語としては「献身」という意味を持ちますが、心理学的には「コミットメント」「傾倒」「積極的関与」、あるいは単に「関与」とも訳されます。

このように、マーシャの同一性地位における “exploration” と “commitment” には、日本語における呼び方が文献ごとに異なるため、日本語の文献を読む際にはその用語の意味を確認する必要があります。

“commitment”(関与)とは、職業、宗教、人間関係などに関して、自分がどのような役割を果たし、どのような価値観を持つかというアイデンティティの意思決定過程において、最終的に選択した方向性に対して、自発的かつ積極的にかかわっていくことを意味します。

一見すると、”exploration”(危機)を経て “commitment”(関与)に至るという流れが自然に思えますが、実際には危機を経験せずに関与のみがある場合も存在します。

マーシャは、自我同一性の獲得にあたって、”exploration”(危機)と “commitment”(関与)という二つの軸を用いて、4つに分類しました。

マーシャは4つのアイデンティティの状態について説明しています。

通常、アイデンティティは「危機」を経験したうえで「関与」に至ると考えられています。

つまり、自分が何者であるかについて identity option をもとに深く悩み、模索したうえで、最終的に目標を定め、その実現に向けて努力する――このようなプロセスが自然な流れのように思われます。

しかし実際には、「危機」を経験せず、「関与」のみが存在する場合もあるのです。

以下で詳しく説明していきます。

ここで言う「危機」は exploration、「関与」は commitment を指しています。

①同一性達成(Identity Achievement)

exploration(危機)もあり、commitment(積極的関与)もある状態です。

十分に悩み、考え抜いたうえで、自分にとっての価値観や目標を見出し、それに向けて積極的に努力している段階を指します。

自分自身や他者のアイデンティティについて深く考察し、そのうえで選択した道に自信を持って進んでいける、もっとも成功した同一性の状態とされています。

②早期完了(Foreclosure)

これは、exploration(危機)を経験せずに、commitment(積極的関与)のみが見られる状態を指します。

英語の “Foreclosure” は本来「差し押さえ」という意味ですが、日本の心理学文献では「早期完了」と訳されるのが一般的です。

この状態は、自己のアイデンティティについて深く探求することなく、親や周囲の大人、あるいは社会的な期待によって与えられた価値観や進路を無批判に受け入れているようなケースに該当します。

たとえば、小さいころから「医師になりなさい」と親から言われ続け、本人がとくに疑問や抵抗を抱くことなく、それに向けて積極的に努力して医師になった場合などがあげられます。

ただし、表面的には関与があるように見えても、内面では「他に選択肢がなかった」「周囲の同調圧力により選ばされた」といった感覚がある場合も、この型に含まれます。

このタイプの人は、自己決定(self-determination)が乏しいと言われており、自分自身の価値観や信念に基づいて選択する力が育まれていないことが特徴です。

そのため、自分の選択や立場に強く執着し、アイデンティティに関わる信念を守ろうとして、時に攻撃的または自己中心的な態度を取ることがあるとも指摘されています。

さて、みなさんの身の回りにはどうでしょうか。

小さいころから医師になるよう言われ、疑問を持たずに努力して医師になった方はいませんか?

あるいは、そうした方がまさに Foreclosure 型に当てはまると感じられることはあるでしょうか?

③モラトリアム(Moratorium)

この状態は、exploration(危機)はあるものの、commitment(関与)がまだ見られない段階を指します。

“モラトリアム”という言葉は、日本語では「一時停止」や「支払い猶予」といった意味に訳されることが多いですね。

この同一性地位におけるモラトリアムは、まさにその語源どおりの「猶予期間」としての意味合いがあります。

つまり、自分が何者であるかについて真剣に悩み、identity option の中から模索を続けてはいるものの、まだ具体的にどれかにコミットできていない状態です。

悩みや葛藤が多く、将来や進路、価値観などに迷いが生じやすい時期とも言えるでしょう。

しかし、この時期を丁寧に過ごし、自分なりの価値観や目標を見いだして関与に至れば、Identity Achievement(同一性達成)へとつながっていきます。

④同一性拡散(Identity Diffusion)

これは、exploration(危機)も commitment(関与)もない状態を指します。

「危機も関与もないなんて、それで大丈夫なの?」と思われるかもしれません。

しかし実は、多くの人がまずこの状態からスタートするのが自然です。

たとえば、幼少期の子どもは、自分が何者であり、何を望んでいるのかといったアイデンティティに関する明確な意識をまだ持っておらず、将来の目的や方向性もはっきりしていないのが普通です。

このような、目標や価値観が定まっていない状態が Identity Diffusion の典型です。

やがて思春期に入ると、人はロールモデル(手本となる人物)に影響を受けたり、さまざまな経験を通じて、アイデンティティに関する模索を始めます。つまり、多くの場合、Identity Diffusion から脱し、他の状態へと移行していきます。

しかし、もし思春期を過ぎても危機を経験せず、何らかの関与も持てないままでいると、Identity Diffusion の状態が慢性的に続くことになります。

このような場合、自分の人生における目的や方向性が見えにくくなり、周囲の人々とのつながりも希薄になりがちであると指摘されています。

若年者のキャリアコンサルティング

マーシャの同一性地位理論は、キャリア形成において非常に重要な視点を提供してくれることがお分かりいただけたかと思います。

とくに若年者に対するキャリア支援においては、この理論に基づいた理解が有効です。

キャリアコンサルティングの具体的な技法や支援方法については、以下の報告書をご参照ください。

実務に活かすためにも、ぜひ一読して学んでおきましょう。

まとめ

本稿では、エリクソンの自我同一性理論を基盤とし、マーシャが発展させた「同一性地位理論(Identity Status)」について解説しました。マーシャは、思春期におけるアイデンティティの形成を、”exploration”(危機・探索)と “commitment”(関与・傾倒)の有無によって4つの状態に分類しました。

それぞれ、

①同一性達成(Identity Achievement):危機と関与の両方がある成熟した状態

②早期完了(Foreclosure):危機がなく、関与のみがある状態

③モラトリアム(Moratorium):危機はあるが、関与には至っていない猶予期間の状態

④同一性拡散(Identity Diffusion):危機も関与もない未成熟な状態

として理解されます。

この理論は、青年期の発達理解だけでなく、キャリア形成やキャリア支援においても非常に重要な枠組みを提供してくれます。特に若年者に対するキャリアコンサルティングでは、本人が今どの同一性地位にあるのかを見極め、その状態に応じた支援を行うことが求められます。

キャリアコンサルタントとして、理論的背景をふまえた実践的な支援を行うためにも、マーシャの理論を理解しておくことは非常に有意義です。実務に活かすためには、厚生労働省の調査研究報告書なども参考にしながら、技法や介入方法を学んでいくことが推奨されます。

さて、最初に戻りましょう。

①子供のころに大病をわずらい、長い入院生活と手術を繰り返した後、大人になって医師となったもの

ひょっとしたら、子供のころにそばにいてくれた医師がロールモデルになり、親の支援などのOptionを勘案した結果

十分に考え抜いいた結果、危機を経験し、関与があり、目標に向かって積極的に努力できたのかもしれないですね。

③親が医師で、生まれた時から医師となるように言われて、迷いなく、医師となったもの

こちらは、早期完了の可能性がありますよね。

はい、親に言われて医師になりましたという方は非常に多いです。

この場合、問題は医師になってからの自分自身の選択(自己決定)をどうするかが問題ですよね。

このような視点があると、キャリアに関する面談も変わってくるのではないでしょうか。

労働衛生コンサルタント事務所LAOでは、メンタルヘルスに関する、コンサルティング業務を行っております。

メンタルヘルス不調に関する難しい案件にも対応いたします。社労士ですので、就業規則や社会保障も含めた労務管理を考慮した対応を行い、また、主治医との診療情報提供依頼書のやり取りを通じて、従業員の復職支援、両立支援を行うことを得意としています。

行政書士事務所として、休職発令の書面や、休職期間満了通知書、お知らせ等の書面の作成も行います。

メンタルヘルスに関する、コンサルティング業務は、原則として、顧問医・産業医としての契約になります。

オンラインツールを用いて、日本全国の対応が可能ですのでメンタルヘルス不調でお困りの方はぜひお問い合わせください。