2025/07/03 2025/07/04

【化学物質】有機溶剤を「少量」または「たまにしか使わない」場合の有機則の適用について

有機溶剤を「少量」または「たまにしか使わない」場合

多くの産業医の先生方や事業所のご担当者様からよくご相談いただく内容のひとつに、

「有機溶剤の使用量が少ない場合や、たまにしか使わない場合でも、特殊健康診断(特殊健診)や作業環境測定は必要なのか?」

という疑問があります。

今回は、このような場合に考慮すべき、有機溶剤の適用除外について解説します。

有機溶剤の適用除外と「有機溶剤等の許容消費量」

有機溶剤については、使用量が少ない場合には「適用除外」という制度が設けられています。

法的根拠を確認しましょう

この「適用除外」は、有機溶剤中毒予防規則(有機則)の以下の条文に基づき定められています。

有機溶剤中毒予防規則

(適用の除外)

第二条 第二章、第三章、第四章中第十九条、第十九条の二及び第二十四条から第二十六条まで、第七章並びに第九章の規定は、事業者が前条第一項第六号ハからルまでのいずれかに掲げる業務に労働者を従事させる場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該業務については、適用しない。

一 屋内作業場等(屋内作業場又は前条第二項各号に掲げる場所をいう。以下同じ。)のうちタンク等の内部(地下室の内部その他通風が不十分な屋内作業場、船倉の内部その他通風が不十分な船舶の内部、保冷貨車の内部その他通風が不十分な車両の内部又は前条第二項第三号から第十一号までに掲げる場所をいう。以下同じ。)以外の場所において当該業務に労働者を従事させる場合で、作業時間一時間に消費する有機溶剤等の量が、次の表の上欄に掲げる区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる式により計算した量(以下「有機溶剤等の許容消費量」という。)を超えないとき。

二 タンク等の内部において当該業務に労働者を従事させる場合で、一日に消費する有機溶剤等の量が有機溶剤等の許容消費量を超えないとき。

2 前項第一号の作業時間一時間に消費する有機溶剤等の量及び同項第二号の一日に消費する有機溶剤等の量は、次の各号に掲げる有機溶剤業務に応じて、それぞれ当該各号に掲げるものとする。この場合において、前条第一項第六号トに掲げる業務が同号ヘに掲げる業務に引き続いて同一の作業場において行われるとき、又は同号ヌに掲げる業務が乾燥しようとする物に有機溶剤等を付着させる業務に引き続いて同一の作業場において行われるときは、同号ト又はヌに掲げる業務において消費する有機溶剤等の量は、除外して計算するものとする。

一 前条第一項第六号ハからヘまで、チ、リ又はルのいずれかに掲げる業務 前項第一号の場合にあつては作業時間一時間に、同項第二号の場合にあつては一日に、それぞれ消費する有機溶剤等の量に厚生労働大臣が別に定める数値を乗じて得た量

二 前条第一項第六号ト又はヌに掲げる業務 前項第一号の場合にあつては作業時間一時間に、同項第二号の場合にあつては一日に、それぞれ接着し、又は乾燥する物に塗布され、又は付着している有機溶剤等の量に厚生労働大臣が別に定める数値を乗じて得た量第三条 この省令(第四章中第二十七条及び第八章を除く。)は、事業者が第一条第一項第六号ハからルまでのいずれかに掲げる業務に労働者を従事させる場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該業務については、適用しない。この場合において、事業者は、当該事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下「所轄労働基準監督署長」という。)の認定を受けなければならない。

一 屋内作業場等のうちタンク等の内部以外の場所において当該業務に労働者を従事させる場合で、作業時間一時間に消費する有機溶剤等の量が有機溶剤等の許容消費量を常態として超えないとき。

二 タンク等の内部において当該業務に労働者を従事させる場合で、一日に消費する有機溶剤等の量が有機溶剤等の許容消費量を常に超えないとき。

2 前条第二項の規定は、前項第一号の作業時間一時間に消費する有機溶剤等の量及び同項第二号の一日に消費する有機溶剤等の量について準用する。

ここを見ると、第2条と第3条の両方に「有機溶剤等の許容消費量」という概念が登場します。

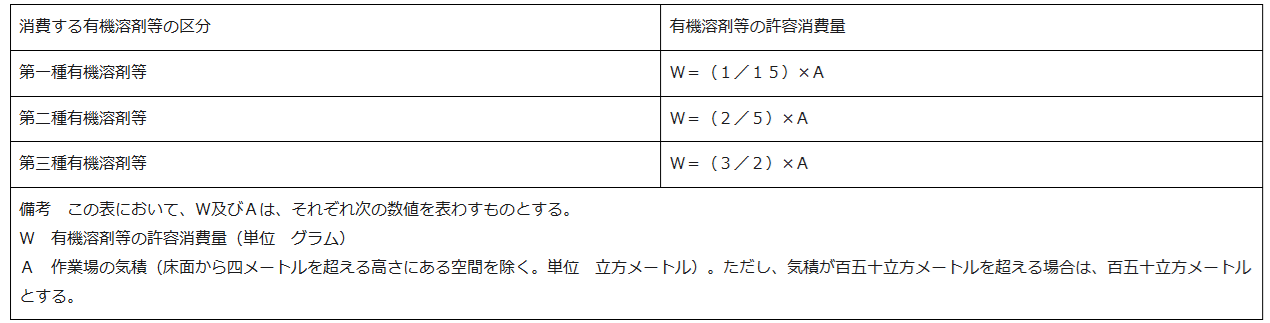

この「許容消費量」とは、作業場における安全性を確保するための基準であり、以下の表を用いて、使用する有機溶剤等の区分と作業場の気積(容積)を組み合わせて計算します。

例えば、床面積20㎡で、高さ2mの屋内作業場なら40立方メートルとなります。

40立方メートルで第二種有機溶剤は、40X2/5となり、16グラムが有機溶剤等の許容消費量となります。

この「有機溶剤等の許容消費量」以下の使用量であれば、有機則第2条および第3条の規定に基づき、有機則の適用が除外される場合があります。

ただし、ここで重要なのは、すべての有機則の規定が適用除外となるわけではないという点です。

つまり、状況によっては一部の義務は引き続き適用される場合がありますので、注意が必要です。

有機則2条と3条の適用除外の違い

この2条と3条の適用除外は、どちらも「有機溶剤等の許容消費量」が絡みますが、難しいですよね。

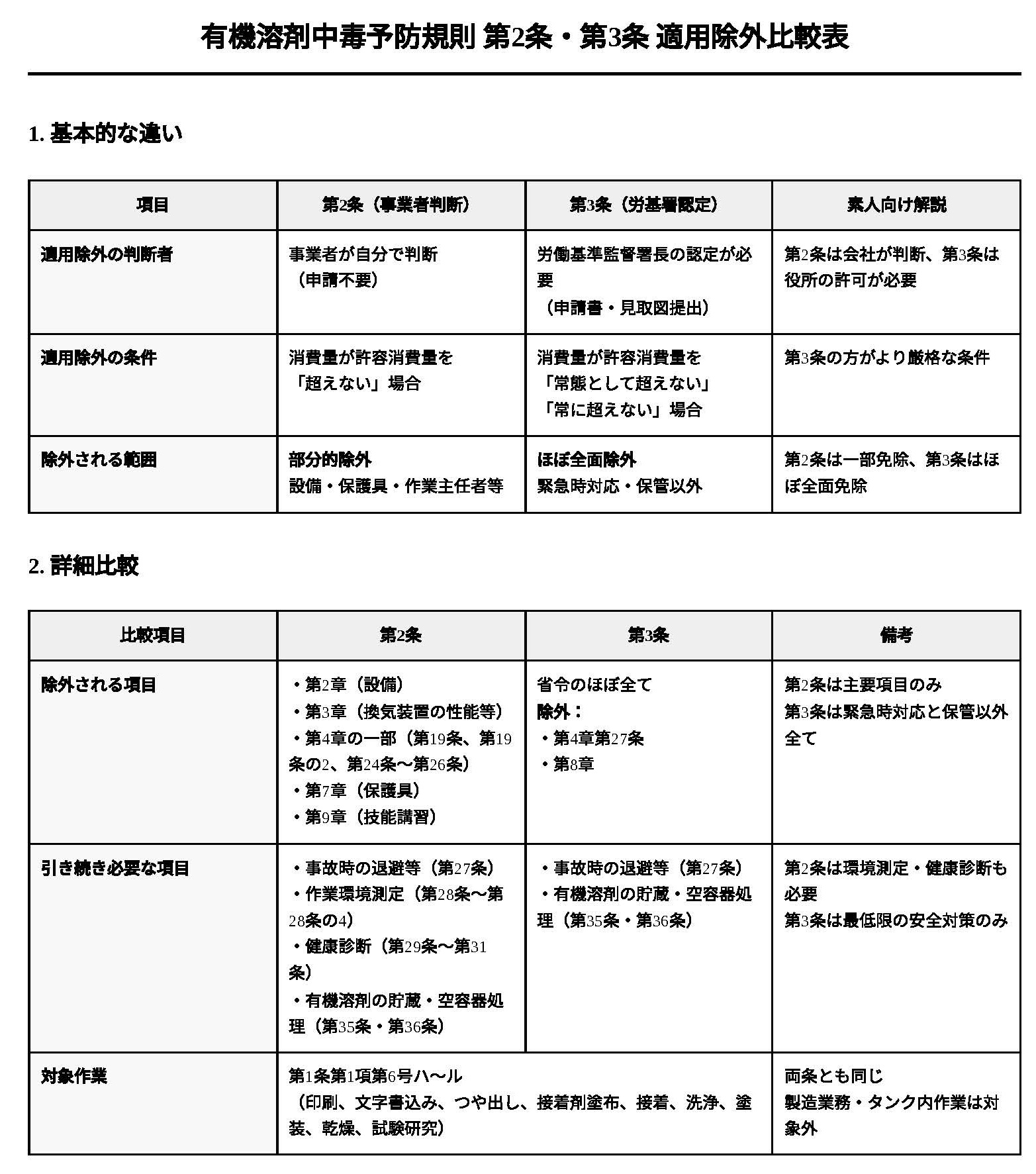

AIにまとめてもらいましょう。以下のような違いがあります。

この表ですが、最も大切なのは、適用除外により、適用されない条文が違うということです。

産業医の方にとって、最も大切なのは

2条の適用除外については、作業環境測定と特殊健康診断が除外されない。

3条の適用除外については、作業環境測定と特殊健康診断も除外される。

この点が重要かと思います。

なお、2条の適用除外については、事業所が自分で判断しますが、この際、使用する有機溶剤の量が「有機溶剤等の許容消費量」以下であることや、2条を適用することを安全衛生委員会等で検討しましょう。

なお、3条の所轄労働基準監督署長の適用除外については、認められた例は、私の知る限りないです。

まとめ

有機溶剤を「少量」または「たまにしか使わない」場合でも、法律上の対応が必要かどうかは、有機則の「適用除外」の規定に基づき判断されます。

この適用除外は、有機則第2条と第3条に明記されており、どちらの条文でも「有機溶剤等の許容消費量」が基準となります。この許容消費量は、使用する有機溶剤の種類や、作業場の気積(容積)をもとに計算されるものです。

重要なポイントは以下のとおりです。

第2条の適用除外:一部の規定が適用除外となりますが、作業環境測定や特殊健康診断は引き続き必要です。

第3条の適用除外:所轄労働基準監督署長の認定を受けた場合、作業環境測定や特殊健康診断も含めて、より広範囲な規定が適用除外となります。

したがって、単に使用量が少ないからといって全ての義務が免除されるわけではなく、状況に応じた正しい判断と対応が求められます。

この点、2条の適応除外においては、健康診断と作業環境測定が必要なことは重要です。

不明な点がある場合は、産業医や専門家と連携し、労働基準監督署への相談も検討しましょう。

労働衛生コンサルタント事務所LAOは、化学物質の自律的管理について、コンサルティング業務を行っております。

産業医として化学物質の自律的管理に対応可能な医師はあまりいないと思われますが、継続的なフォローも必要なため、産業医又は顧問医としての契約として、お受けしております。

個人ばく露測定のご相談やリスクアセスメント対象物健康診断の実施についても対応可能です。

化学物質の個別的な規制についても得意としています。

Zoom等のオンラインツールを用いて日本全国対応させていただいております。

詳しいサービス内容は以下のページをご参照ください。