2025/02/14 2023/04/14

【船舶関係者、産業医向け】船員向け産業医と船員の定義についてわかりやすく解説

船員法の改正により、2023年4月1日以降、常時50人以上の船員を使用する船舶所有者には、船員向け産業医の選任が義務付けられることとなりました。さらに、長時間労働者に対する面談指導やストレスチェック制度の導入も施行されます。今回は、船員向け産業医制度と、対象となる船員のカウント方法について解説いたします。

船員向け産業医の義務化と船員の定義

陸上制度のための法令は船員に対しては適用除外になる場合がある。

陸上の労働者は労働安全衛生法や労働基準法の適用を受けます。しかし、船員法の適用を受ける船員に対しては労働基準法は一部のみが適用され、労働安全衛生法は適用されません。

そして、これらの法令が適用されない部分について、船員に関しては、上記の法令と同等の規定が船員法などの特別法によって適用されます。(※ 特別法とは何かについては、以下の記事を参照してください。)

以下が適用除外となる根拠の条文です。

労働基準法

(適用除外)

第百十六条 第一条から第十一条まで、次項、第百十七条から第百十九条まで及び第百二十一条の規定を除き、この法律は、船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条第一項に規定する船員については、適用しない。

② この法律は、同居の親族のみを使用する事業及び家事使用人については、適用しない。

e-Gov 労働基準法

労働安全衛生法

(適用除外)

第百十五条 この法律(第二章の規定を除く。)は、鉱山保安法第二条第二項及び第四項の規定による鉱山における保安については、適用しない。

2 この法律は、船員法(昭和二十二年法律第百号)の適用を受ける船員については、適用しない。

e-Gov 労働安全衛生法

健康保険法3条1項

(定義)

第三条 この法律において「被保険者」とは、適用事業所に使用される者及び任意継続被保険者をいう。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、日雇特例被保険者となる場合を除き、被保険者となることができない。一 船員保険の被保険者(船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第二条第二項に規定する疾病任意継続被保険者を除く。)

二 臨時に使用される者であって、次に掲げるもの(イに掲げる者にあっては一月を超え、ロに掲げる者にあってはロに掲げる定めた期間を超え、引き続き使用されるに至った場合を除く。)

(以下略)

そのため、安全衛生を考えるうえで、陸上制度の労働者と同じように考えると問題が生じる場合があります。

その他、船員は原則、船員保険の被保険者になり、陸上保険の健康保険の給付とは内容が異なりますので、休職等の場合に考慮が必要です。

(以下略)

e-Gov 健康保険法

ここで、陸上制度の産業医と船員向け産業医の人数要件を考える際に、非常に重要なポイントがあります。

労働安全衛生法は、船員法の適用を受ける船員には適用されません。

船員法の改正と、産業医に関する条文

また、船員法の改正により、2023年4月1日以降、常時50人以上の船員を雇用する船舶所有者には、船員向け産業医の選任が義務付けられました。

さらに、長時間労働者に対する面談指導や、ストレスチェック制度の導入も施行されます。

以下に、産業医に関する条文、船員法施行規則10条の2を示します。

船員法施行規則

第十条の二 船舶所有者(常時五十人以上の船員を使用する船舶所有者 (新設)に限る。以下この条から第十条の八までにおいて同じ。)は、次に掲げる事項で医学に関する専門的知識を必要とするもの(以下「船員の健康管理等」という。)を行わせるため、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第十三条第二項に規定する要件を備えた医師のうちから産業医を選任しなければならない。

一 施行規則第五十五条の規定による検査(以下第三十一条の二から第三十二条までにおいて「健康検査」という。)の結果に基づく船員の健康を保持するための措置に関すること。

二 第三十二条の二第一項の規定による面接指導及び当該面接指導に準ずる措置の実施並びにこれらの結果に基づく船員の健康を保持するための措置に関すること。

三 第三十二条の八第一項の規定による心理的な負担の程度を把握するための検査の実施並びに第三十二条の十二第一項の規定による面接指導の実施及びその結果に基づく船員の健康を保持するための措置に関すること。

四 作業環境の維持管理に関すること。

五 作業の管理に関すること。

六 前各号に掲げるもののほか、船員の健康管理に関すること。

七 健康教育、健康相談その他船員の健康の保持増進を図るための措置に関すること。

八 衛生教育に関すること。

九 船員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。

2 前項の規定による産業医の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。

一 産業医を選任すべき事由が発生した日から十四日以内に選任すること。

二 次に掲げる者以外の者のうちから選任すること。

イ 船舶所有者が法人の場合にあつては当該法人の代表者

ロ 船舶所有者が個人である場合にあつては当該個人

ハ 船員を使用して船舶所有者が行う事業の実施を統括管理する者

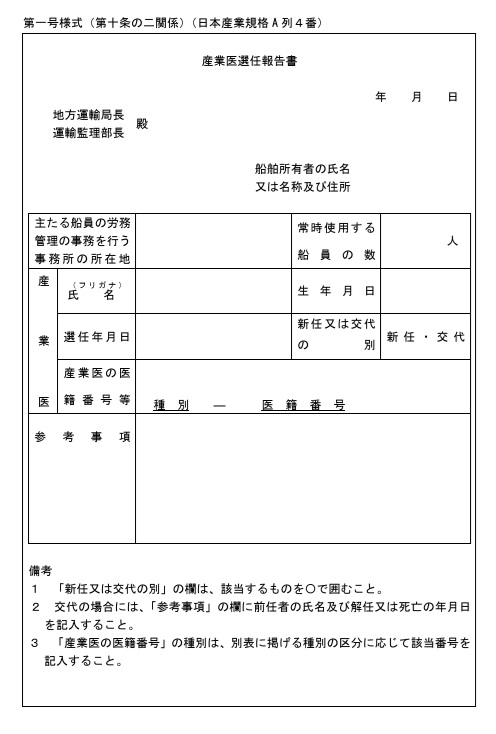

3 船舶所有者は、産業医を選任したときは、遅滞なく、第一号様式による報告書を、主たる船員の労務管理の事務を行う事務所の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)(以下「所轄地方運輸局長」という。)に提出しなければならない。

4 船舶所有者は、第二項の規定により産業医を選任することができないやむを得ない事由がある場合であつて、所轄地方運輸局長の許可を受けたときは、同項の規定によらないことができる。

5 船舶所有者は、産業医を選任したとき、産業医が辞任したとき又は産業医を解任したときは、遅滞なく、その旨及びその理由を船員災害防止活動の促進に関する法律(昭和四十二年法律第六十一号。以下「船災防法」という。)第十一条第一項に規定する安全衛生委員会又は同法第十二条第一項に規定する団体安全衛生委員会(以下「安全衛生委員会等」という。)に報告しなければならない。

こちらで注意が必要なのは、陸上制度の産業医選任の報告先は所轄の労働基準監督署であり、社会保険労務士が代理で届出を行うことができます。しかし、船員向け産業医については、報告は所轄地方運輸局長であり、社会保険労務士は報告ができず、海事代理士が行うことができます。報告書については、様式第一号です。

ここで非常にややこしいのですが、船員と船員以外(例えば事務職)が混在する場合には、どのような手続きを行うべきかが問題となります。

船員の人数にカウントすべき「船員」について

産業医の選任義務については、船員法施行規則第10条の2により、常時50人以上の船員を使用する船舶所有者に義務付けられています。

「常時50人以上の船員」が対象です。労働者ではなく、「船員」のみがカウントの対象に該当します。

前述のように労働安全衛生法は、船員法の適用を受ける船員には適用されませんので、船員は陸上制度の産業医の人数にカウントされませんn。

では、「船員」とは具体的にどのような人を指すのでしょうか?

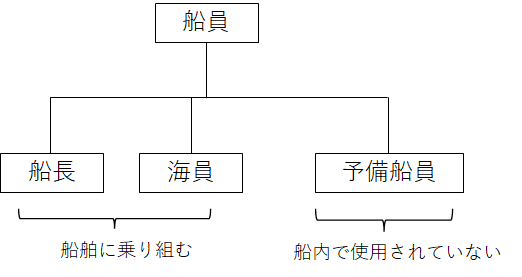

船員の定義については、船員法第1条第1項において、「日本船舶または国土交通省の規則で定める日本船舶以外の船舶に乗り組む船長、海員、および予備船員を指す」と規定されています。

少し複雑ですね。つまり、「船長・海員・予備船員」を総称して「船員」と呼ぶということです。

船員法(船員)

1条1項 この法律において「船員」とは、日本船舶又は日本船舶以外の国土交通省令で定める船舶に乗り組む船長及び海員並びに予備船員をいう。

なお、日本船舶以外の場合には、「日本船舶以外の国土交通省令で定める船舶 」として、船員法施行規則1条に「日本船舶以外の次の各号に掲げる船舶とする」とありますが、その各号は以下になります。

一 船舶法(明治三十二年法律第四十六号)第一条第三号及び第四号に掲げる法人以外の日本法人が所有する船舶

二 日本船舶を所有することができる者及び前号に掲げる者が借り入れ、又は国内の港から外国の港まで回航を請け負つた船舶

三 日本政府が乗組員の配乗を行なつている船舶

四 国内各港間のみを航海する船舶船員法)

2条 この法律において「海員」とは、船内で使用される船長以外の乗組員で労働の対償として給料その他の報酬を支払われる者をいう。

② この法律において「予備船員」とは、前条第一項に規定する船舶に乗り組むため雇用されている者で船内で使用されていないものをいう。

図にしますとこうなります。

ここで、海員と予備船員の定義のまとめです。

「海員」とは、船内で使用される船長以外の乗組員で労働の対償として給料その他の報酬を支払われる者である

「予備船員」とは、船舶に乗り組むため雇用されている者で船内で使用されていないものである

「予備船員」は、船員法上「船員」に含まれます。

ここで、「予備船員」は、船員法上「船員」に含まれますので、一般労働者と予備船員がお仕事上、何も違いがなくても、労働安全衛生法上の労働者に当たらないことに注意しましょう。

このように、「船員」については、法令上の定義に該当するかが大切なので注意しましょう。

なお、船内で有給休暇を取得している場合は予備船員とならず、海員となります。

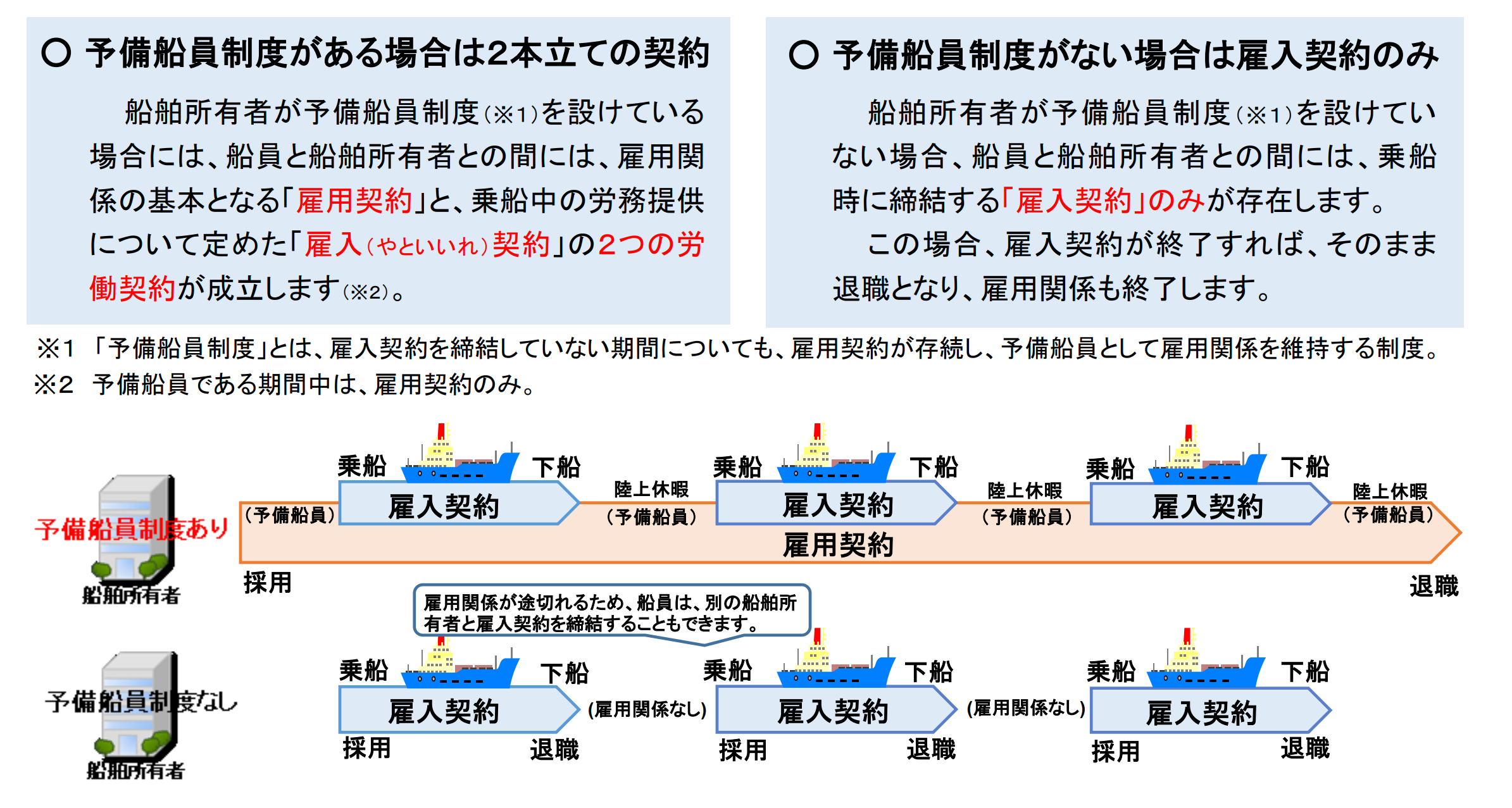

船員向け産業医選任の要件となる船員は「雇用契約」と「雇い入れ契約」がある

船員の労務提供には、「雇入契約」と「雇用契約」の2種類があり、予備船員制度の有無や、これらの契約が併存すべきかどうかによって、人数のカウント方法が異なります。

この点については、別の記事で詳しく解説しています。

船員向け産業医と、陸上制度の産業医の選任を行う人数要件について

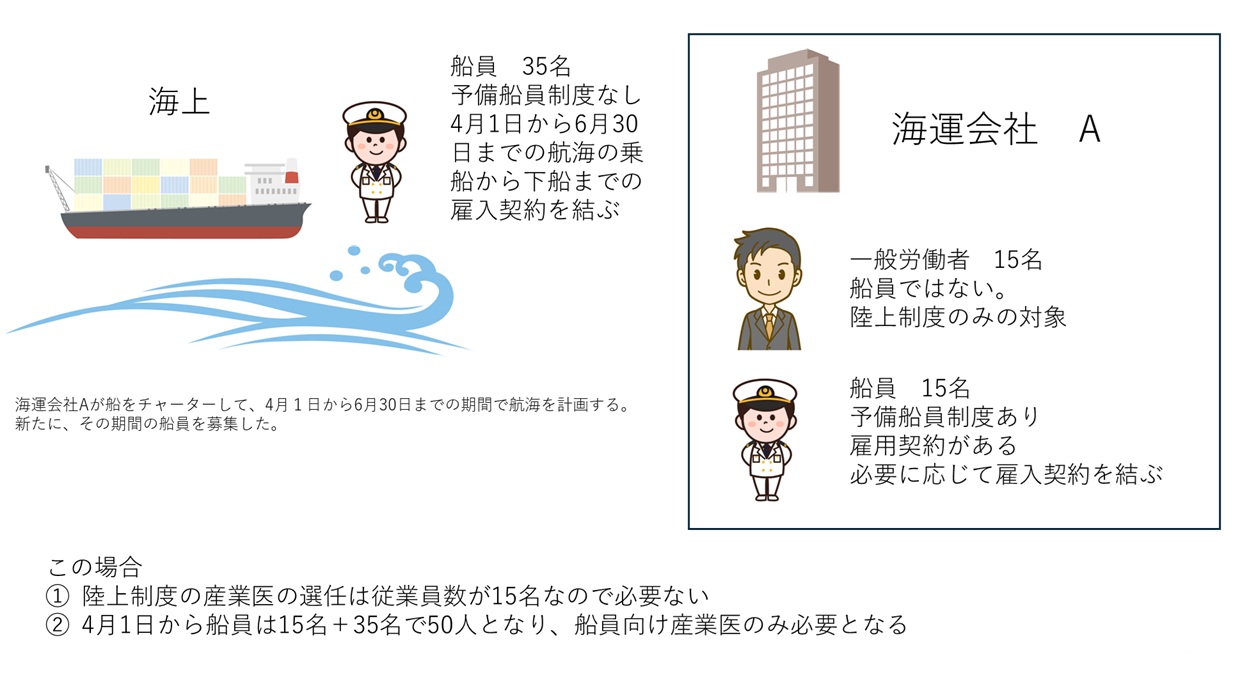

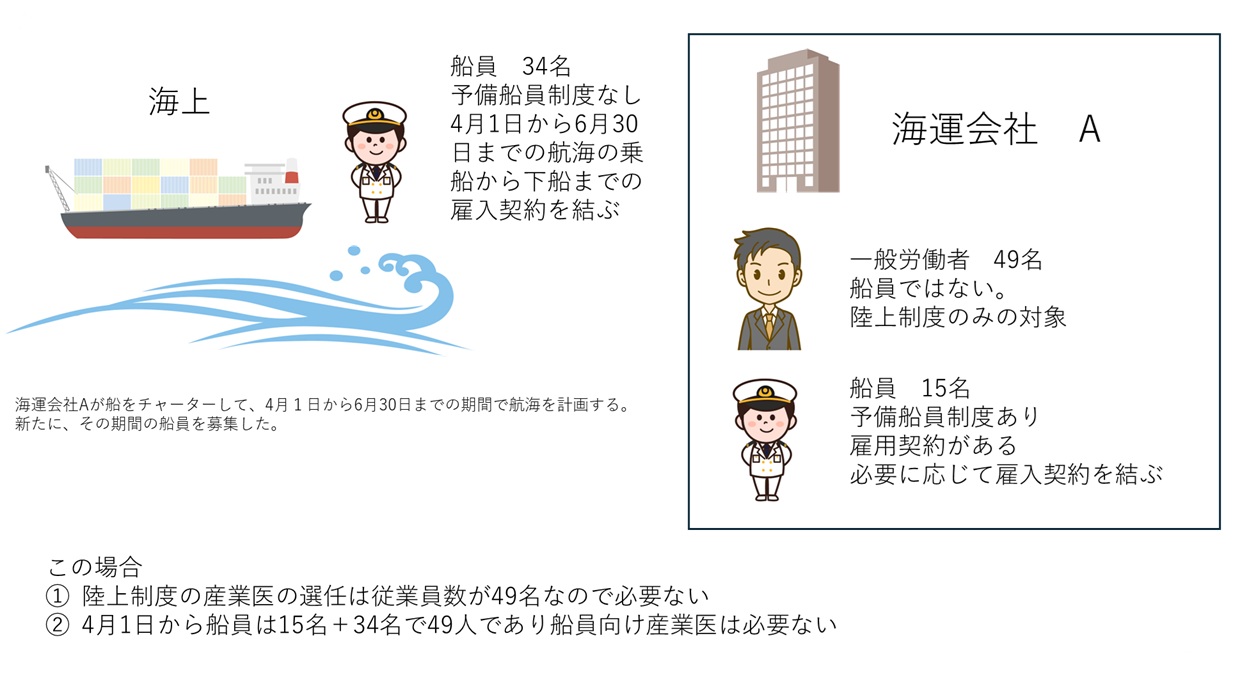

では、船員と、船員ではない一般労働者が混在する場合の産業医選任義務について確認しましょう。

船員は、一般労働者の人数にカウントされない

前述のとおり、船員には労働安全衛生法が適用されないため、労働者数にはカウントされません。

このように、ある海運会社には、予備船員15名と一般労働者49名が在籍しているため、一見すると 15+49=64名となり、陸上制度の産業医が必要になりそうに思えます。

しかし、船員は陸上制度の労働者数にはカウントされないため、「常時50人以上の労働者を使用する場合」に該当せず、陸上制度の産業医の選任は不要です。

同じく、予備船員も船員に含まれるため、船員は全体で49名となり、こちらも50人未満なので船員向け産業医は必要ありません。

船員向け産業医の選任と報告のみが必要となる場合

上の図によりますと、陸上制度の産業医の選任要件は満たさないが、予備船員が船員に含まれることから、船員と予備船員を含めて50名となり、船員向け産業医の選任と報告が必要になります。

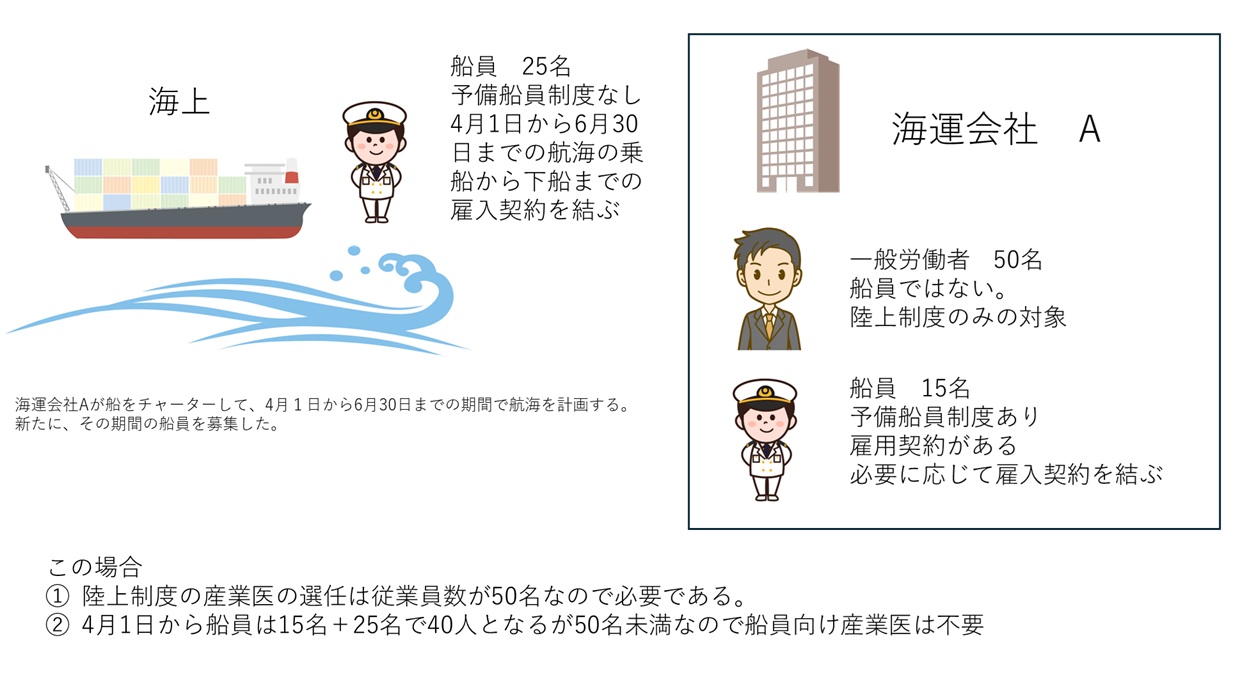

大きい海運会社だからと言って、船員向け産業医が必要とは限らない

上記の図では、海運会社Aに陸上制度の産業医が必要なことは、一般労働者が50人以上いることより明らかです。

しかし、船員は、全体で40名なので船員向け産業医は必要ありません。

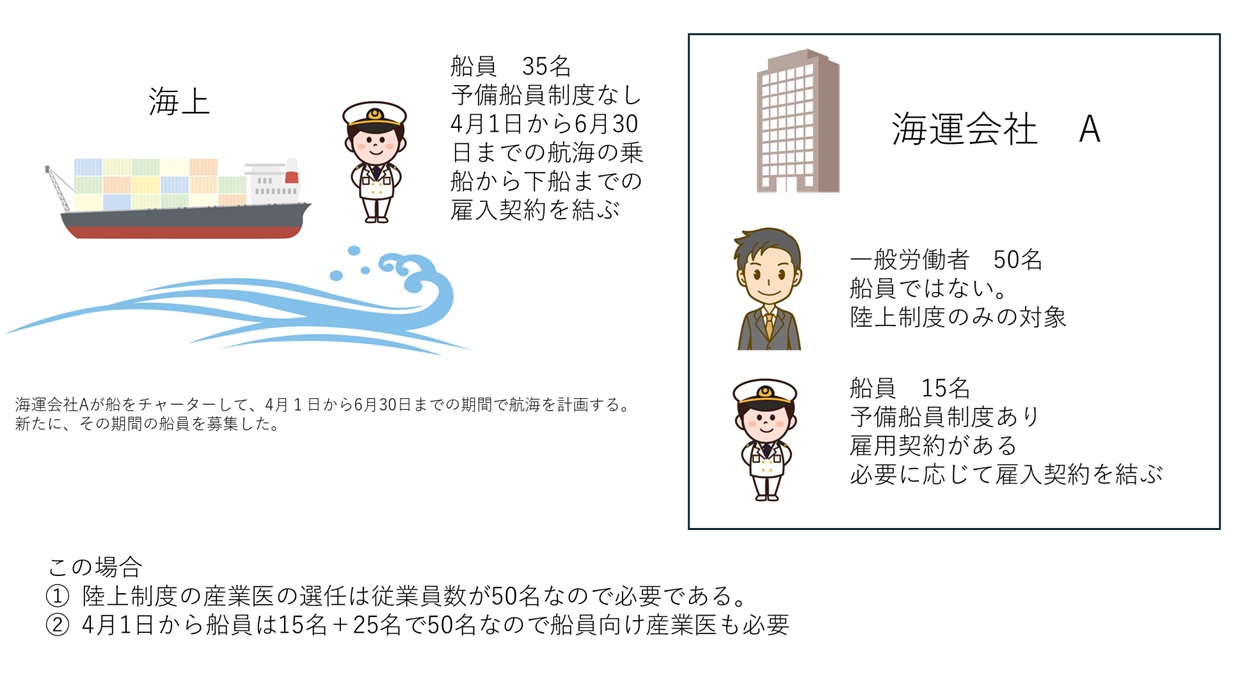

陸上制度の産業医と船員向け産業医の両方が必要な場合があります。

このようなケースは多く見られます。 陸上制度の産業医と船員向け産業医は別の制度であることを、改めて確認してください。

この場合、一般労働者が50人、船員が50人いるため、陸上制度の産業医と船員向け産業医の両方の選任および報告が必要となります。

陸上制度の産業医は、労働基準監督署へ選任届を提出し、船員向け産業医は運輸局へ届け出る必要があります。

したがって、このパターンでは、所轄の労働基準監督署と所轄の地方運輸局長の両方に選任に関する書類を提出しなければならないことに注意してください。

まとめ

2023年4月1日より、船員向け産業医の選任が義務化されました。しかし、船員には労働基準法や労働安全衛生法が適用されない場合があるため、これらの法律の適用範囲を正しく理解した上で、産業医業務を遂行することが重要です。

以下に、船員向け産業医制度を理解する上で押さえておくべきポイントを整理しました。

1. 陸上制度の産業医と船員向け産業医は別の制度

陸上の労働者に適用される産業医制度と、船員を対象とした産業医制度は全く異なる制度であり、それぞれの法令に基づいて運用されます。

2. 産業医の選任要件における人数カウントの違い

産業医を選任すべき人数要件については、陸上制度と船員向け制度でカウント方法が異なります。そのため、それぞれの枠で独立して人数を算定する必要があります。

3. 予備船員も「船員」に含まれる点に注意

産業医の選任要件における船員の人数には、予備船員も含まれるため、計算の際に注意が必要です。

船員向け産業医制度の適用にあたっては、陸上の産業医制度との違いを正しく理解し、適切に対応することが求められます。

労働衛生コンサルタント事務所LAOでは、産業医・顧問医の受託をお受けしております。労務管理と一体になった産業保健業務を多職種連携で行います。