2025/04/18 2023/04/18

【心理学】「患者とみなされた者」と円環的因果律(Circular causality)

現在のメンタルヘルス対策においては、早期発見・早期治療を重視する二次予防が主流となっています。

私見ではありますが、現在実施されているストレスチェック制度については、本当の意味で「一次予防」とは言いがたい側面があると考えています。

では、事業所において真の一次予防的なメンタルヘルス対策を行うには、どのような取り組みが必要なのでしょうか。

私はその答えの一つとして、「システムズアプローチ」が非常に有用であると考えています。

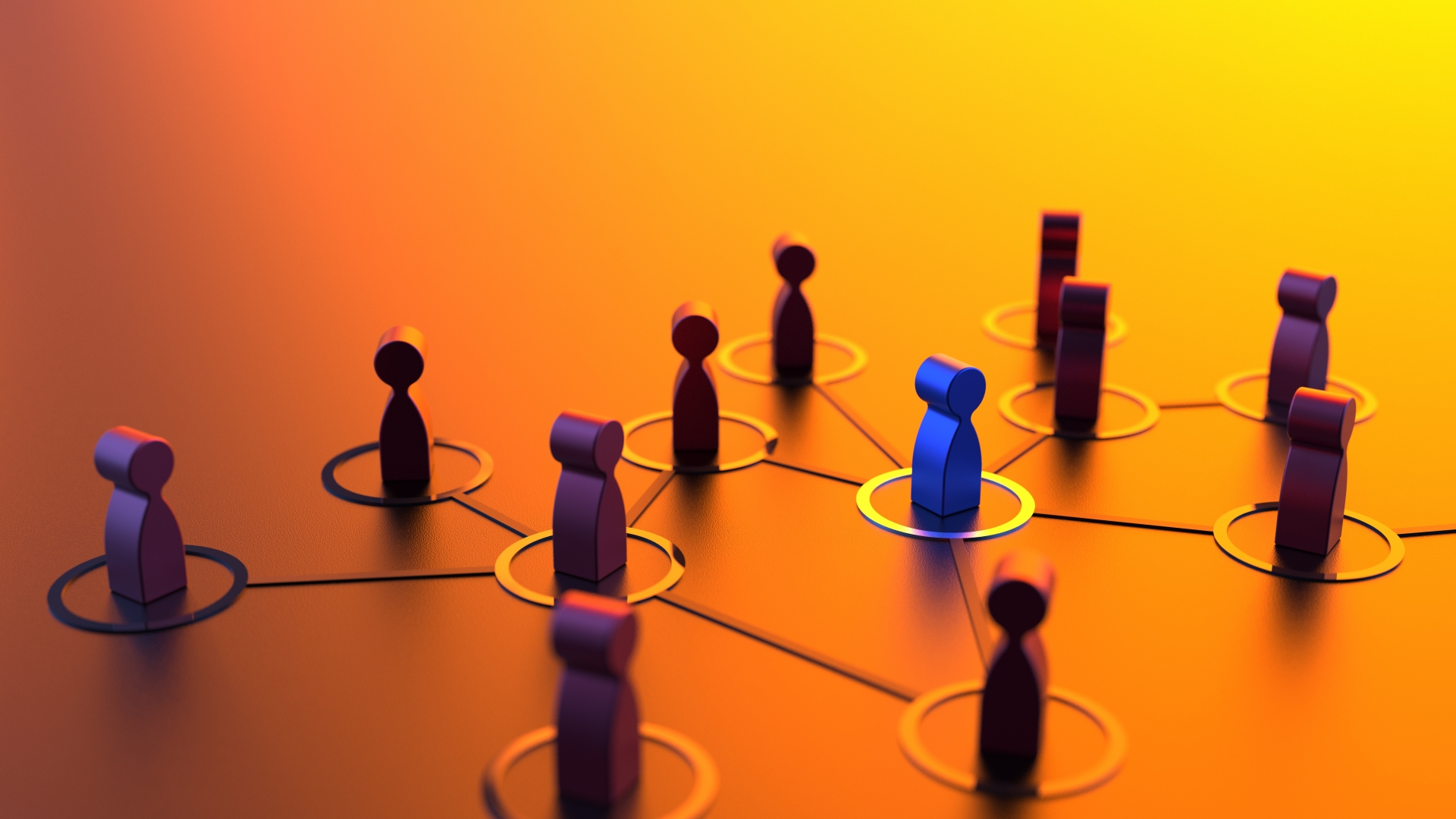

システムズアプローチとは、会社全体を一つの**システム(相互に影響を与え合う構造)と捉え、そのシステムに働きかけることでメンタルヘルス不調の根本的な解消を目指す考え方です。

このアプローチにおける理論的な支柱の一つが、家族療法(Family Therapy)です。これは、個人だけではなく、周囲との関係性や構造に注目して介入する方法です。

また、システムズアプローチにおいて重要な概念に、円環的因果関係(circular causality)があります。これは、ある出来事が原因と結果を直線的に持つのではなく、相互に影響を及ぼし合いながら悪循環(または好循環)を形成するという考え方です。

このような視点を持つことで、職場におけるストレスの構造的な要因に気づき、より根本的な一次予防の実践が可能になると考えています。

システムズアプローチと「患者とみなされた者」、円環的因果律(Circular causality)について

家族療法と「患者とみなされた者」(IP:Identified Patient)

家族療法という言葉をご存じでしょうか。

家族療法とは、精神的な問題や行動の課題を抱えるご本人だけでなく、そのご家族全体を対象として相談を行い、家族ぐるみで適切な対処法を工夫することによって、症状や問題行動の改善を図る治療アプローチです。

この家族療法では、重要な概念として「患者と見なされた人」が登場します。

これは、英語では**IP(Identified Patient)**と呼ばれています。

家族療法の視点では、支援を必要とする人が出現する原因を、その個人の内面だけでなく、その人が属する家族というシステム全体にあると考えます。

つまり、実際に精神的な不調があるかどうかにかかわらず、家族内のバランスや役割の中で、あたかも「患者」であるかのような役割を担わされている人=IPとして、その人を捉えるのです。

(以下、この「患者と見なされた人」を「IP」と表記します)

実際のシステム、企業などにおいて

通常、メンタルヘルス対策では、実際に問題が生じている人だけでなく、将来的にメンタルヘルス不調を抱える可能性のある「予備軍」に対しても、早期に発見・対応を行う二次予防が主なアプローチとされています。

そのため、メンタルヘルス対策は、症状が顕在化している人だけでなく、今後不調をきたすリスクがある人々にも広く実施されるのが一般的です。

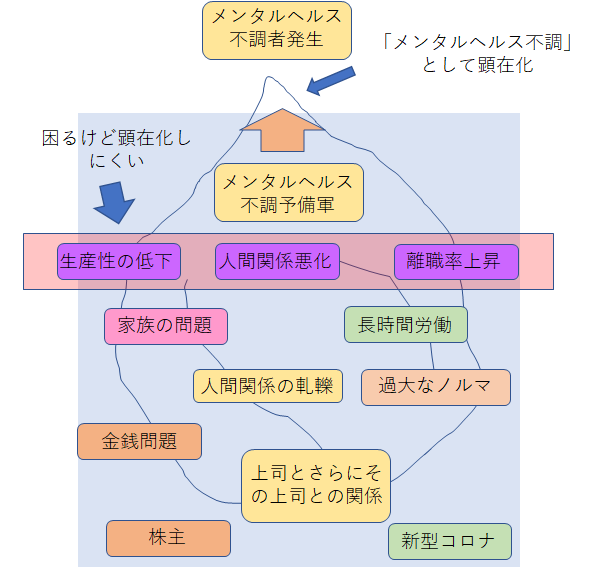

図:メンタルヘルスで不調を訴えたものは氷山一角で、いわゆるメンタルヘルス不調予備軍の方がたくさん控えている図

しかし、いわゆるメンタルヘルス不調の「予備軍」が発生する原因は何でしょうか?

たとえば、長時間労働が一因であるかもしれません。

また、過度な業務要求や高すぎる目標設定によるプレッシャーも、メンタル不調の要因となり得ます。

あるいは、家庭内の問題や、社会人サークルなど職場以外の人間関係でのトラブルが関係している場合も考えられます。

このように、原因となり得る要素は多岐にわたりますが、それらの多くは「その人が属している組織・システム」に起因している可能性があります。

さらに、IP(Identified Patient)としての役割を担う人は、会社だけでなく、家庭や地域社会など複数のシステムに同時に属していることがあります。

したがって、それら複数のシステム間の相互作用の中で、IPとして位置づけられている可能性もあるのです。

このように考えると、メンタルヘルス不調者の出現とは、その人自身の問題というよりも、むしろその人が属している組織全体の不調の一端が、「氷山の一角」として表面化したものだと言えるでしょう。

このような組織では、表面化しにくいさまざまな不調が、実は多数発生している可能性があります。

たとえば、メンタルヘルスの問題が頻発している事業所において、従業員が自社の離職率を正確に把握していないというケースは珍しくありません。

実際に数字を確認すると、ここ数年で離職率がじわじわと上昇しているといった傾向が明らかになることもあります。

離職率の上昇は、事業者にとって重要な警告サインですが、新規採用によって一時的に人員不足を補い、問題の本質が見えにくくなるという状況も起こり得ます。

さらに、離職理由が「あいまい」「雰囲気が悪かった」などとされることもあり、組織内の実態を正確に把握することが難しくなっているのです。

一方で、メンタルヘルスに問題を抱える従業員は、ある日突然出社しなくなり、休職に至るケースも多く、その後復職する可能性があることから、新規採用を行う際にも慎重な対応が求められます。

本来、このような組織の構造的な不調に対して早期に対応することで、IP(Identified Patient=患者と見なされた人)として表面化するメンタルヘルス不調者の発生を予防することが可能です。

このように、IPを個人の問題としてではなく、組織の不調の一端として捉え、システム全体にアプローチすること—これこそが、システムズアプローチの考え方です。

図2:メンタルヘルスで不調者の発生は「組織の不調」の氷山の一角です。

システムズアプローチと円環的因果律(Circular causality)

この組織の不調を考えるうえで、非常に重要な概念があります。

それが、円環的因果律(Circular Causality)です。

これは、「原因が結果を生む」という一方向の因果関係ではなく、原因と結果が互いに影響し合い、循環的に悪化または好転していくという考え方です。

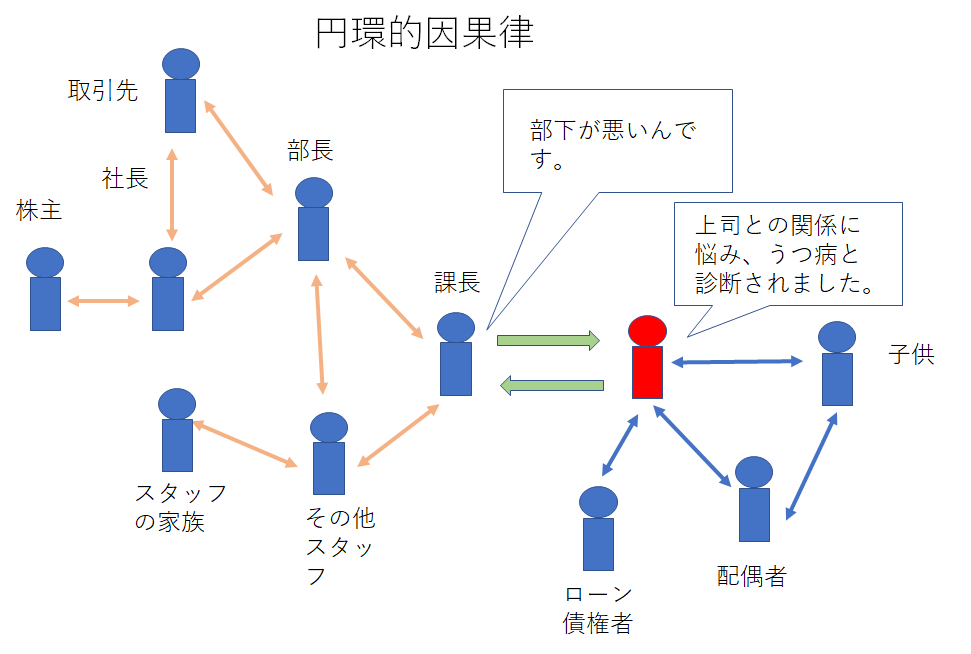

たとえば、以下の図のような例を考えてみましょう。

ある従業員がうつ病と診断され、休職となりました。

産業医によるヒアリングの結果、本人は上司との関係に強いストレスを感じており、それがうつ病の主な原因であると考えているようです。

一方で、課長は「本人の自己管理能力が不足していた」と述べており、見解が食い違っています。

ここまでの情報に基づけば、本人と上司の人間関係が原因で、一般的なメンタルヘルス問題が発生したと判断されるケースが多いでしょう。

このような場合には、通常、職場復帰支援・治療・両立支援など、産業保健の枠組みで対応が行われます。

しかし、ここで視点を変え、このうつ病となった方(赤い人物)をIP(Identified Patient)として捉えてみましょう。

さらに丁寧に聞き取りを進めていくと──

このIP(Identified Patient:患者と見なされた人)をめぐる状況を詳しく見ていくと、表面的な「うつ病の発症」だけでは捉えきれない、複雑な関係性と因果の連鎖が見えてきます。

家庭における構造的背景

-

IPの子供が不登校である。

-

配偶者は子供の不登校に強いストレスを感じており、その不満や不安をIPにぶつけている。

-

IPはつい感情的になり、「学校へ行け」と子供を叱ってしまうが、結果として子供の不登校はさらに悪化してしまう。

-

加えて、新型コロナの影響によりローン返済が滞り、経済的不安も大きくなっており、そのストレスが家庭内に波及している。

職場における構造的背景

-

IPの直属の課長はIPに厳しく接しているが、その背景には、部長から課されたノルマのプレッシャーがある。

-

その部長も、社長や取引先からの過大な要求に応えようと必死であり、精神的余裕を失っている。

-

一方で、他のスタッフはIPの不在を補うために業務量が増大し、部長との摩擦が増加、モチベーションが低下し、生産性も落ちている。

-

さらにその社長も株主からの厳しい経営要求を受けており、そのプレッシャーが部長へのノルマ圧力として転嫁されている。

では、このような状況において、どうすればよいのでしょうか?

課長とIP(患者と見なされた人)との人間関係だけを見ても、本質的な解決にはつながらないことが明らかです。

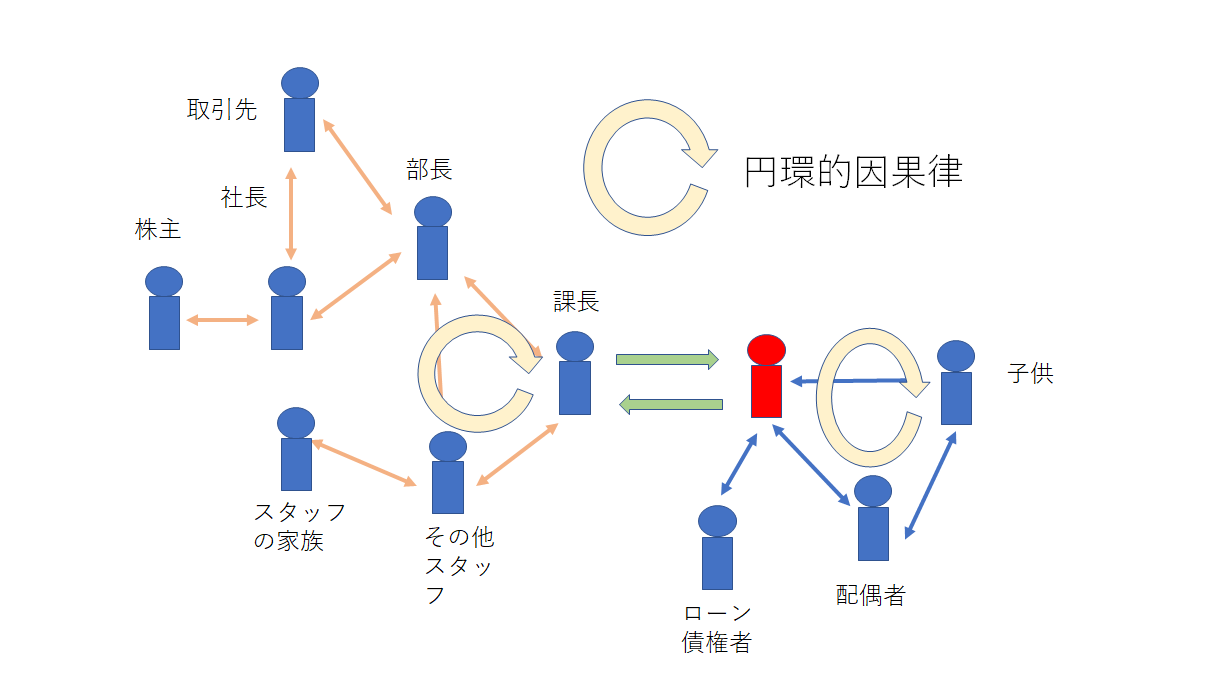

特に注目すべきは、次のような家庭内の連鎖です:

① 子供の不登校

↓

② 配偶者が子供のことでストレスを抱え、IPに強く当たる

↓

③ IPが子供を叱ることで、子供の不登校がさらに悪化

このように、ある結果が次の原因となり、悪循環が強まっていく構造ができあがります。

この状態を、**「円環的因果律(circular causality)」**と呼びます。つまり、因果が一方向ではなく、循環的に相互に影響を与え合っているのです。

職場でも同様の構造が見られます。

⑤ 課長が部長のプレッシャーを背景にIPに強く当たる

↓

IPがうつ病となり、休職

↓

⑦ 他のスタッフがIPの業務をカバーしなければならず、負担が増加

↓

モチベーションが下がり、部長への不満が高まる

↓

部長の負担がさらに増加し、課長への圧力が強まる

このような構造的な連鎖(円環的因果関係)を断ち切らない限り、メンタルヘルス不調の根本的な解決は極めて困難です。

だからこそ、IP(患者と見なされた人)一人だけに対応するのではなく、その人が属するシステム全体──すなわち職場や家庭といった環境全体にアプローチする「システムズアプローチ」が必要なのです。

これは個人の回復のみならず、組織や家族といった関係性の質を高めることによって、持続的なメンタルヘルスの向上を実現する道でもあります。

これらの問題への対応

本当に組織におけるメンタルヘルス不調を根本から改善しようとする場合、支援を要する者やクライエント、患者に断片的に関わるだけでは不十分です。

重要なのは、うつ病になった本人をIP(Identified Patient)としてとらえ、その人が属する集団や環境全体を分析し、そこで生じている**円環的因果律(circular causality)**を認識し、全体に働きかけることです。

そもそも、この円環的因果律という理論そのものを知らなければ、こうした構造的な関係性に気づくことすら困難でしょう。

情報収集の現実的課題と多職種の必要性

ただし、こうした構造的な情報収集は非常に労力がかかるものです。

1人の産業医がすべてを把握し、対応するには負担が大きく、限界もあります。

また、産業医自身が持つ価値観や思い込み、偏見を排除することも重要な課題となります。

このような状況では、複数のカウンセラーが組織内の関係者に個別カウンセリングを行う体制が有効であり、多職種による連携が不可欠です。

プライベート領域とその支援の在り方

このケースのように、IPの背景には子供の不登校(①)やローン返済の滞り(④)といったプライベートな問題も存在します。

これらは通常、会社や産業医が直接的に対応すべき領域ではありませんが、その影響が仕事に表れている以上、完全に無関係とも言い切れません。

そこで考えられる実務的対応としては:

-

不登校の問題には、スクールカウンセラーの紹介

-

ローン問題には、ファイナンシャルプランナー(FP)や弁護士へのリファー(紹介)

といった外部リソースの活用が有効です。

対応の現実と注意点

円環的因果律に対しては、すべてを力ずくで断ち切る必要はありません。

むしろ、各因果の負担を軽減し、少しずつ循環を緩やかにすることで、最終的に自然に鎮静化していくケースも多くあります。

しかし一方で、まれに悪意を持った人物が、円環的因果を意図的に操作し、循環を加速させるような行動をとるケースもあります。

そのような場合には、より高度な分析と組織内の調整・介入が求められ、対応は一層難しくなります。

このように、真のメンタルヘルス支援には、システム全体へのアプローチと、多職種による連携が不可欠です。

部分的な対応にとどまらず、組織の構造そのものに目を向ける視点こそが、持続的な改善への道となります。

まとめ

システムズアプローチでは、ある人が所属する組織全体を「システム」と捉え、そのシステムに対して介入を行っていきます。

この考え方の基盤のひとつにあるのが、家族療法の理論です。

家族療法においては、「患者とみなされた者(IP:Identified Patient)」という概念が登場します。

これは、精神的な不調や支援を要する状態が、その個人に原因があるのではなく、その人が属する家族システムに内在する問題の表れであるとする視点です。

したがって、症状のある本人を単なる「患者」とするのではなく、「患者と見なされた存在(IP)」として位置づけます。

この考え方を職場などの組織に応用する際には、円環的因果律(Circular Causality)の理解が不可欠です。

これは、一方向の因果関係ではなく、相互に影響を及ぼし合う因果の循環構造を示します。

つまり、IPとして表面化しているメンタルヘルス不調は、組織内の複雑な関係性や構造の不調が、氷山の一角として現れたものと捉えるべきなのです。

実務での対応のあり方

実際の対応では、この円環的因果のすべてを断ち切る必要はありません。

むしろ、各因果の負担やストレスを少しずつ軽減していくことにより、円環的な悪循環が自然と収束していくことも多いのです。

ただし、こうした構造的なアプローチは、1人の産業医だけでは限界があるのが現実です。

したがって、カウンセラーとの連携は非常に重要です。さらに、メンタルヘルス・福祉・法務・教育など多様な専門領域の職種と連携する「多職種連携」が不可欠となります。

労働衛生コンサルタント事務所LAOでは、メンタルヘルスに関する、コンサルティング業務を行っております。

メンタルヘルス不調に関する難しい案件にも対応いたします。社労士ですので、就業規則や社会保障も含めた労務管理を考慮した対応を行い、また、主治医との診療情報提供依頼書のやり取りを通じて、従業員の復職支援、両立支援を行うことを得意としています。

行政書士事務所として、休職発令の書面や、休職期間満了通知書、お知らせ等の書面の作成も行います。

メンタルヘルスに関する、コンサルティング業務は、原則として、顧問医・産業医としての契約になります。

オンラインツールを用いて、日本全国の対応が可能ですのでメンタルヘルス不調でお困りの方はぜひお問い合わせください。