2025/06/18 2023/04/18

【労務担当者向け】システムズアプローチと円環的因果律の重層化、組織の脆弱性について

今回は、システムズアプローチの実践に関するお話です。

システムズアプローチそのものについては、別途掲載している関連記事をご参照ください。

産業保健に携わっている方であれば、メンタルヘルス不調の社員が1人発生した後、同じ部署内で複数人が立て続けに不調を訴える――そのような状況に直面した経験があるかもしれません。

また、システムズアプローチや家族療法の理論に触れることで、それまで見過ごされていた円環的因果律(circular causality)が見えてきたという方もおられることでしょう。

本日は、そうした実践現場において問題となりやすい、円環的因果律の“重層化”について、お話ししていきます。

システムズアプローチと円環的因果律の重層化

円環的因果律の重層化の実例

「患者とみなされた者(Identified Patient:IP)」が発生し、組織(システム)に何らかの構造的な問題がある可能性が示唆される場合、その背景を丁寧に把握していくと、円環的因果律が複数重なり合い、重層化していることがしばしばあります。

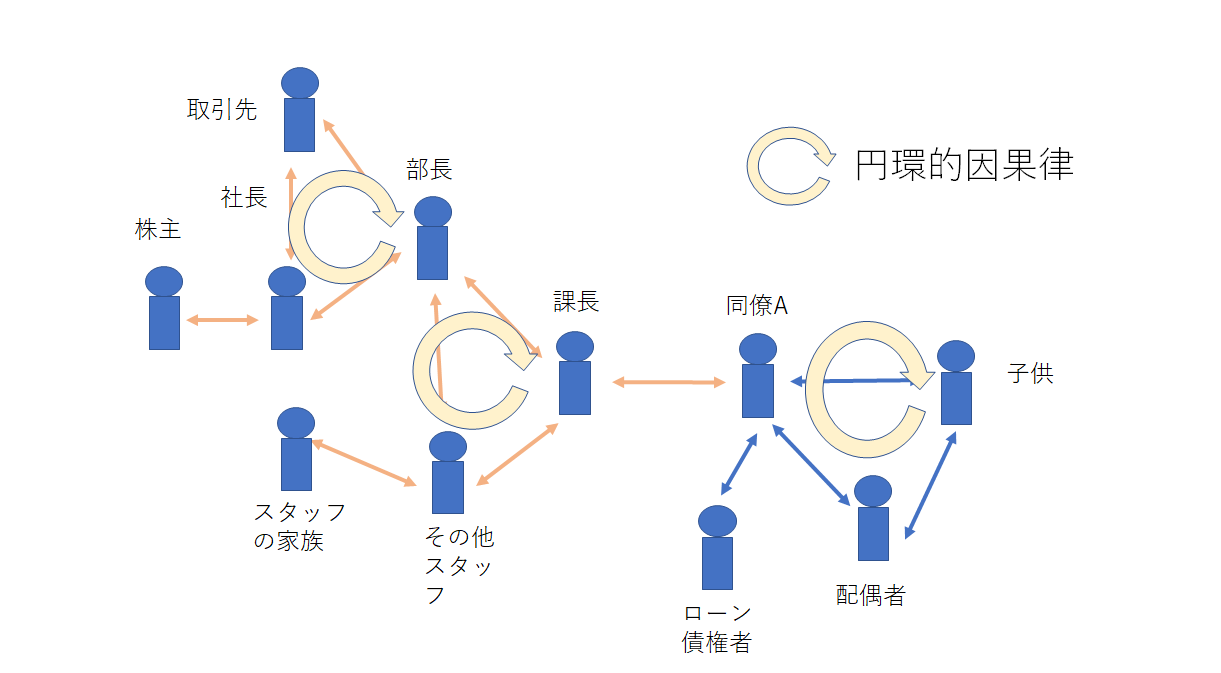

以下の図に示すように、3つの円環的因果律が同時に存在しており、部長はそのうち2つのループに巻き込まれている状況です。

このようなケースでは、部長自身が大きなストレスを抱え、「患者とみなされた者(IP)」となってしまうリスクもあります。

したがって、部長に対する適切なフォローアップは不可欠です。

しかし、それだけでは不十分であり、部長の周囲にいるスタッフへの支援や介入も同様に重要です。

円環的因果律の重層構造に対処するには、個人ではなくシステム全体に働きかける視点が求められます。

時に、組織内に悪意をもって介入する人物が現れ、意図的に混乱を引き起こすことがあります。

このようなケースでは、システム(組織)の構造を注意深く観察すると、もともと円環的因果律が生じやすい脆弱な箇所にその人物が介入し、結果として円環的因果律を意図的に発生・強化させていることがあります。

以下の図は架空の事例ですが、

ある悪意のある人物が、部長をターゲットにし、もともと因果の循環が起こりやすい領域を見極めて戦略的に関与することで、円環的因果律を引き起こし、さらにそれを重層化させていく様子を示しています。

こうした場合、部長は複数の因果ループに巻き込まれることで心理的負担が大きくなり、最終的にIP(患者とみなされた者)としての位置づけに陥るリスクがあります。

そのため、組織内の構造的な弱点に加え、人為的な干渉の影響にも注目し、早期に介入・支援体制を整えることが求められます。

たとえば、すでに業務量が限界ギリギリの状態で何とか対応している現場に対して、さらに業務を増やすような介入がなされると、次第に円環的因果律が表面化してきます。

また、影響力の強い人物が組織内の広範囲にわたって影響を及ぼすような場合には、複数の円環的因果律が同時に生じ、重層的に絡み合うようになります。

そして、そのような複雑な因果関係の中に巻き込まれた従業員が、結果的に**「患者とみなされた者(Identified Patient:IP)」の役割を担わされてしまう**ことも少なくありません。

このような状況では、表面的な個人の不調や対人トラブルだけに注目するのではなく、組織構造や力関係、業務設計のバランスといったシステム全体の視点から状況を読み解くことが重要です。

円環的因果律が発現しそうな状況を防ぐ

上記のように、円環的因果律は必ずしも悪意による介入だけで生じるわけではありません。

たとえば、一人の従業員が病気やけがで離脱した場合、その影響で業務量が他のメンバーに偏り始めることがあり、そこから円環的因果律が形成されていくことがあります。

また、適切な手続きを経て産休や育児休暇を取得しているケースであっても、業務配分の見直しが不十分であると、残された同僚の業務がスムーズに進まず、ストレスや対人関係の摩擦が連鎖的に広がっていくことがあります。

このような構造的リスクに対して、組織としてのマネジメントの目配りと準備が不可欠です。

さらに、図に示した事例のように、従業員Aの家庭内における円環的因果律(家族関係の葛藤など)が発端となってメンタルヘルス不調に陥ることもあり得ます。

その結果、業務バランスが崩れ、職場内で課長や他の従業員を巻き込んだ新たな因果ループが発生する可能性もあります。

このように、円環的因果律の発生や拡大は、職場の中だけで完結するものではなく、個人の生活環境とも密接に関係していることに留意する必要があります。

したがって、これらの円環的因果律が発生しやすい脆弱な部分を事前に把握し、必要な予防策を講じることが極めて重要です。

その一つの有効な手段が、従業員への定期的なカウンセリングを通じた情報収集と状態把握です。

心理的安全性を確保したうえで個々の状況を丁寧に把握し、組織的な課題として共有・対応していくことで、因果関係の発生や拡大を未然に防ぐ可能性が高まります。

その組織の状況を正確かつ客観的に把握し、適切な対応策を講じていくことが重要です。

その際に何よりも注意すべきなのは、主観的な思い込みに基づいて判断しないことです。

状況の解釈を誤ると、かえって組織の混乱を助長したり、無関係な個人に不当な責任を負わせてしまうおそれがあります。

したがって、複数の視点から情報を収集・検証し、仮説ではなく根拠に基づいた対応を心がける必要があります。

まとめ

本記事では、システムズアプローチの視点から、職場におけるメンタルヘルス問題の背景として生じうる円環的因果律(circular causality)の重層化について取り上げました。

メンタルヘルス不調の背後には、個人の問題にとどまらず、部署内や組織全体における複雑な因果関係が存在していることが少なくありません。業務負荷の集中、人間関係のひずみ、さらには家庭環境からの影響など、複数の要因が絡み合うことで、誰かが「患者とみなされた者(IP)」として位置づけられてしまうことがあります。

特に問題となるのは、悪意ある人物の介入や管理上の不備によって、もともと脆弱だった構造に圧力が加わり、因果関係が意図的または無自覚に増幅されてしまうケースです。このような環境では、心理的安全性が損なわれ、職場全体が不安定化するリスクがあります。

重要なのは、円環的因果律が発生・拡大しやすいポイントを事前に把握し、必要な対策を講じることです。そのためには、従業員への継続的なカウンセリングや、組織全体の構造的課題を視野に入れたマネジメントが不可欠です。

また、状況を判断する際には、主観や思い込みにとらわれることなく、複数の視点から情報を集め、根拠に基づいて対処する姿勢が求められます。

円環的因果律の理解とその予防・介入は、産業保健活動における重要なアプローチの一つです。個人への支援だけでなく、組織そのものを対象とした介入の視点を持つことが、真の意味でのメンタルヘルス対策につながっていくのではないでしょうか。

労働衛生コンサルタント事務所LAOでは、メンタルヘルスに関する、コンサルティング業務を行っております。

メンタルヘルス不調に関する難しい案件にも対応いたします。社労士ですので、就業規則や社会保障も含めた労務管理を考慮した対応を行い、また、主治医との診療情報提供依頼書のやり取りを通じて、従業員の復職支援、両立支援を行うことを得意としています。

行政書士事務所として、休職発令の書面や、休職期間満了通知書、お知らせ等の書面の作成も行います。

メンタルヘルスに関する、コンサルティング業務は、原則として、顧問医・産業医としての契約になります。

オンラインツールを用いて、日本全国の対応が可能ですのでメンタルヘルス不調でお困りの方はぜひお問い合わせください。