2025/06/21 2025/06/21

【心理学・人事労務担当者向け】集団における集団極化(リスキーシフトとコーシャスシフト)

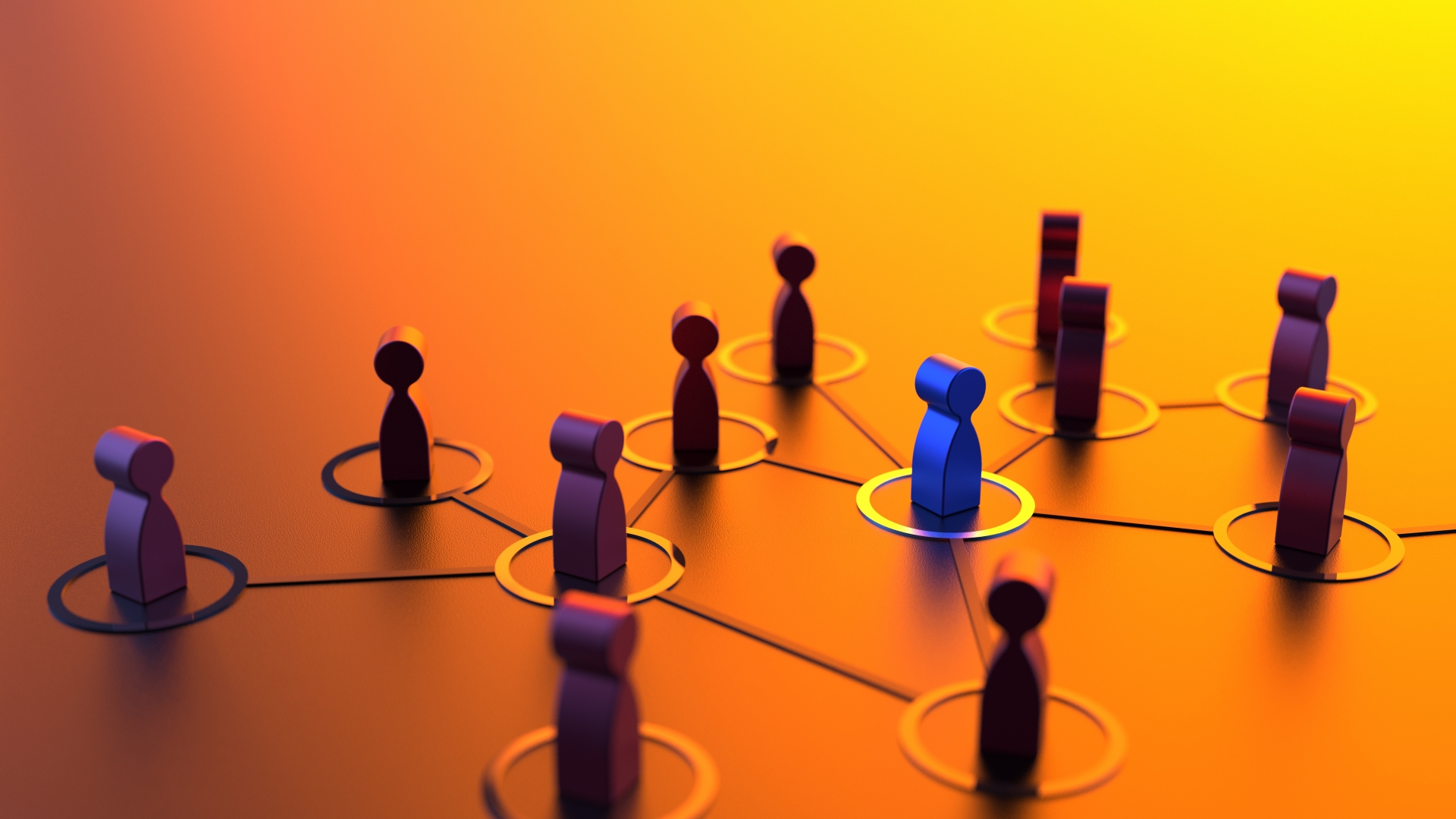

集団を観察・理解するうえで、知っておくべき重要な理論のひとつに「集団極化現象(group polarization)」があります。

これは、個人の判断や意見が、集団での討議や経験を通じて、より極端な方向へと強まっていく傾向を指すものです。

今回は、この「集団極化現象」について、実例を交えながらわかりやすく解説していきます。

集団における集団極化(リスキーシフトとコーシャスシフト)

集団極化とその種類

*集団極化(group polarization)**とは、個々の判断や意見の傾向が、集団内での討論や協議を経て、さらに極端な方向へと強まる現象を指します。

つまり、もともとリスクを取る傾向があった集団では、話し合いを通じてよりリスクを取る方向へ、逆に慎重な傾向があった場合には、より慎重な判断へと傾いていくのが特徴です。

この現象には、大きく分けて以下の2つのパターンが含まれます:

リスキー・シフト(risky shift):討論によって、もとの判断よりもリスクを取る方向にシフトする傾向。

コーシャス・シフト(cautious shift):逆に、より慎重な判断へとシフトする傾向。

このように、集団内でのやりとりが、個々の意見や態度に影響を与え、結果として意思決定が過激化または過度に保守化することがある点に留意が必要です。

英語の意味ですが

risky(リスキー)→危険な、危うい

cautious(コーシャス)→ 注意深い

ですよね。

簡単に言えば、集団による意思決定は、個人の判断と比べてリスクが高まる可能性があります。

つまり、普段は慎重な判断を下す傾向にある個人であっても、集団の中に身を置いたときには、よりリスキーな決定をしてしまうことがあるのです。

逆に、もともとリスクを取る傾向がある個人が、集団内ではむしろ慎重な判断に傾くというケースもあります。

このように、集団の影響により意思決定がどちらか一方に極端化する現象が、リスキー・シフトやコーシャス・シフトです。

ここで、「それなら慎重な判断をすれば良いのでは?」と思われる方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、慎重であること=ローリスクを選ぶことが、必ずしも最善の判断とは限りません。

状況によっては、リスクを避けすぎることで機会損失や競争上の不利につながる可能性もあるのです。

つまり、リスキー・シフト/コーシャス・シフトのいずれかに偏ることは、意思決定の質を下げるリスクをはらんでいます。

さらに、同調理論の観点から考えると、集団内では他者の意見に引きずられたり、自分の本来の判断を抑制してしまう傾向も生じやすくなります。

したがって、集団での意思決定に対しては、常に懐疑的かつ検証的な態度を持つことが重要です。

具体例を示します。

■ リスキー・シフトの例

ある会社で、新規事業への参入について検討する会議が開かれました。

ある社員は、事前に市場データを分析したうえで「参入は見送るべき」と慎重な姿勢を取っていました。

しかし、会議の中で多くの参加者が「参入すべきだ」という積極的な意見を述べたことで、雰囲気は参入肯定に傾いていきます。

結果的にその社員も多数意見に同調し、「参入に賛成」として意思決定に加わりました。

→ このように、個人では慎重だった判断が、集団の中でよりリスキーな方向へとシフトする現象がリスキー・シフトです。

■ コーシャス・シフトの例

同じく新規事業への参入をテーマに、経営層による会議が開かれました。

社長は開口一番、「そこまで積極的に参入する必要はないのではないか」と慎重な意見を述べます。

多くの役員は、本音では「このままでは現状維持が危険」と認識していましたが、それぞれが「自分の在任期間中に大きな損失が出なければよい」と考え、リスクを回避する姿勢をとりました。

その結果、会議では明確な意思決定がなされず、結局は現状維持という選択に落ち着いてしまいました。

→ このように、個人ではリスクを取る余地があったにもかかわらず、集団ではより慎重な方向に傾いていく現象がコーシャス・シフトです。

どちらの事例も、現実の職場や会議の場でよく見かける光景ではないでしょうか。

一見すると何気ない集団の意思決定のプロセスに見えますが、心理学的に解釈すれば、ここにはリスキー・シフトやコーシャス・シフトといった集団極化現象が関与している可能性があるのです。

では、このような集団による判断の偏りを避けるには、どのような工夫が必要なのでしょうか?

次に、集団極化を防ぐための具体的な対策やファシリテーションのあり方について考えていきましょう。

集団極化現象はいい影響も、悪い影響もある。

集団極化現象によって、個人では踏み出せなかった行動が集団の力を借りて実現し、成功につながるというポジティブな側面も存在します。

たとえば、挑戦的なプロジェクトに集団で取り組むことで、リスクを乗り越えて成果を得るといった事例です。

しかし一方で、集団の勢いに流されて誤った方向に意思決定が偏り、望ましくない結果を招くことも少なくありません。

このような負の側面を避けるためには、集団極化のメカニズムを理解し、意思決定の場で以下の点に注意することが重要です。

①集団極化現象を知る

まず重要なのは、集団極化現象が意思決定の場で発生する可能性をあらかじめ認識しておくことです。

意思決定の内容が極端な方向に傾いている場合、その背景に集団極化の影響があるのではないかと一度立ち止まって考える視点が求められます。

こうした視点を持つことで、たとえばリスキー・シフトによって過剰なリスクを取ろうとしている場面においても、判断を再評価し、適切な軌道修正を行うことが可能になります。

さらに、この現象を「知っていること」自体が、他の意思決定バイアスやヒューリスティック(直感的判断)による誤りを回避するための防波堤としても機能します。

②多様な意見を尊重する。

集団極化現象を助長する要因のひとつに「同調圧力」があります。

この影響を避けるためには、異なる意見を自由に表明できる環境を整え、意見の多様性を尊重する姿勢が欠かせません。

その意味でも、組織においては同質性の高いメンバーだけで構成されるのではなく、異なる価値観や視点を持つ人々が共存すること(多様性の確保)が重要です。

多様な意見が存在することで、集団の意思決定が極端に偏るリスクを抑えることができます。

さらに、集団での意思決定においては、しばしば責任の所在が不明確になるという問題もあります。

自分が決定の責任を直接負わないと感じたとき、人はリスキーな判断にも慎重すぎる判断にも無関心になる傾向があります。

このような「責任の拡散」は、極端な意思決定を容認する心理的土壌となる可能性があるため、意思決定の責任構造を明確にすることもまた、極化現象を抑制するための重要なポイントです。

③バイアスを避けましょう

集団での決定や意思決定において、批判的思考を持つことが重要です。情報や意見を客観的に評価し、バイアスや偏見に左右されずに判断する能力を養いましょう。

④集団極化とシステムズアプローチ

組織内で集団極化が発生した結果、特定の個人が「患者とみなされた者(Identified Patient:IP)」として位置づけられてしまうケースも少なくありません。

このような場合、問題は単なる個人の不調にとどまらず、組織全体の構造が影響している可能性があります。

このような状況に対してシステムズアプローチを適用する場合、対応は原則としてケースバイケースとなります。

表面的な問題の背後にある構造的・関係的な因果ループを丁寧に見立てたうえで、慎重に介入していく姿勢が求められます。

また、重要なのは、支援者自身(特にカウンセラー)が集団極化に巻き込まれないようにすることです。

カウンセラーは、無意識のうちに組織内の力学や感情の渦に取り込まれてしまうリスクもあります。

したがって、自分自身の思い込みやバイアスに気づき、それを排除するための専門的なトレーニングを受けることが望ましいでしょう。

まとめ

本記事では、集団極化現象の基礎的な概念から、その代表的なパターンであるリスキー・シフトとコーシャス・シフト、そして組織や実務の現場での実例、対処の視点に至るまで、解説してきました。

集団極化は、個人の判断を強化し、時に大きな挑戦を可能にする一方で、意思決定を過激化させたり、慎重すぎる選択によって機会を逃したりと、組織の判断力に深刻な影響を及ぼす可能性のある心理的現象です。

この現象は、同調圧力や責任の拡散、思考のバイアスなどとも密接に関連しており、個々の職場やチームにおいても起こりうる「見えにくいリスク」と言えるでしょう。

だからこそ、まずは集団極化の存在を知り、常にその影響を意識しながら行動することが第一歩となります。さらに、異なる意見を歓迎し、責任の所在を明確にし、批判的思考を維持することで、極端な判断の偏りを未然に防ぐことが可能です。

集団極化は、組織を活性化させる可能性もあれば、静かに崩壊させる可能性も持つ、両義的な現象です。

そのリスクと可能性の両方を正しく理解し、日々の意思決定や対人支援に役立てていくことが、健全な組織づくりと信頼されるファシリテーションの土台となるでしょう。

労働衛生コンサルタント事務所LAOでは、メンタルヘルスに関する、コンサルティング業務を行っております。

メンタルヘルス不調に関する難しい案件にも対応いたします。社労士ですので、就業規則や社会保障も含めた労務管理を考慮した対応を行い、また、主治医との診療情報提供依頼書のやり取りを通じて、従業員の復職支援、両立支援を行うことを得意としています。

行政書士事務所として、休職発令の書面や、休職期間満了通知書、お知らせ等の書面の作成も行います。

メンタルヘルスに関する、コンサルティング業務は、原則として、顧問医・産業医としての契約になります。

オンラインツールを用いて、日本全国の対応が可能ですのでメンタルヘルス不調でお困りの方はぜひお問い合わせください。