2025/03/17 2023/04/17

【安全衛生】じん肺健診は、基本の健診と、詳細な健診、合併症の健診の三段構えです

多くの特殊健康診断は労働安全衛生法に基づいて実施されていますが、じん肺健康診断は例外的に、じん肺法に基づいて実施されます。

じん肺の管理については「分かりにくい」という声が多く聞かれます。

その主な理由は、じん肺健康診断が労働安全衛生法ではなく、構造の異なるじん肺法に規定されているためです。

さらに、条文の引用が頻繁に行われており、複数の箇所を参照しなければならない点も理解を難しくしています。

繰り返し読み込むことで全体像はつかめますが、本日はその内容を分かりやすく整理しました。

じん肺の健康診断の流れと事後措置について

じん肺健診の基本的な条文はじん肺法3条です

今回は、じん肺健康診断について解説します。

まずは、じん肺健康診断に関する条文を確認してみましょう。該当するのは、じん肺法第3条です。

じん肺法(じん肺健康診断)

第三条 この法律の規定によるじん肺健康診断は、次の方法によつて行うものとする。

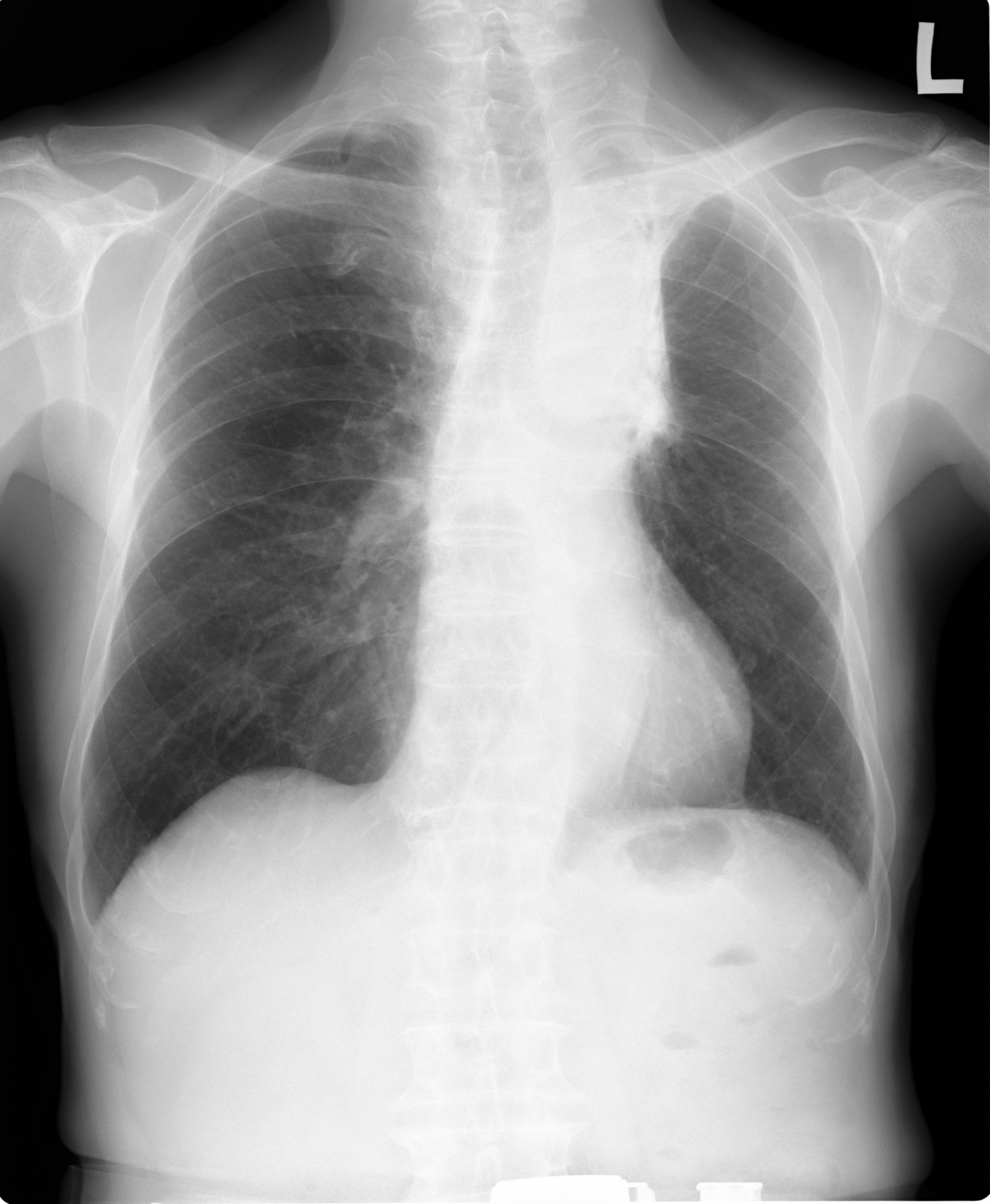

一 粉じん作業についての職歴の調査及びエックス線写真(直接撮影による胸部全域のエックス線写真をいう。以下同じ。)による検査

二 厚生労働省令で定める方法による胸部に関する臨床検査及び肺機能検査

三 厚生労働省令で定める方法による結核精密検査その他厚生労働省令で定める検査

2 前項第二号の検査は、同項第一号の調査及び検査の結果、じん肺の所見がないと診断された者以外の者について行う。ただし、肺機能検査については、エックス線写真に一側の肺野の三分の一を超える大きさの大陰影(じん肺によるものに限る。次項及び次条において同じ。)があると認められる者その他厚生労働省令で定める者を除く。

3 第一項第三号の結核精密検査は同項第一号及び第二号の調査及び検査(肺機能検査を除く。)の結果、じん肺の所見があると診断された者のうち肺結核にかかつており、又はかかつている疑いがあると診断された者について、同項第三号の厚生労働省令で定める検査は同項第一号及び第二号の調査及び検査の結果、じん肺の所見があると診断された者のうち肺結核以外の合併症にかかつている疑いがあると診断された者(同項第三号の厚生労働省令で定める検査を受けることが必要であると認められた者に限る。)について行う。ただし、エックス線写真に一側の肺野の三分の一を超える大きさの大陰影があると認められる者を除く。

e-Gov じん肺法

少し分かりにくいかもしれませんね。ここで、順を追って説明していきます。

じん肺法第3条の条文には、1回から3回までの健康診断を受ける可能性があることを規定しています。

それぞれの健診について、以下で詳しく解説します。

じん肺健診の「一次健診」、「二次健診」、「合併症に関する検査」について解説

じん肺健康診断には、「一次健康診断」「二次健康診断」「合併症に関する検査」の3つの段階があります。

さらに、「合併症に関する検査」については、結核かどうかによって、2つのケースに分けられます。

なお、ここでいう「合併症」には、すべての病気が含まれるわけではありません。じん肺法において定められた、特定の合併症のみが該当します。

具体的には、以下の6つです:肺結核、結核性胸膜炎、続発性気管支炎、続発性気管支拡張症、続発性気胸、原発性肺がん

これらが、じん肺法2条、じん肺法施行規則1錠で定められた「合併症」です。

じん肺法(定義)

第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一 じん肺 粉じんを吸入することによつて肺に生じた線維増殖性変化を主体とする疾病をいう。

二 合併症 じん肺と合併した肺結核その他のじん肺の進展経過に応じてじん肺と密接な関係があると認められる疾病をいう。

(以下略)(合併症)

第一条 じん肺法(以下「法」という。)第二条第一項第二号の合併症は、じん肺管理区分が管理二又は管理三と決定された者に係るじん肺と合併した次に掲げる疾病とする。

一 肺結核

二 結核性胸膜炎

三 続発性気管支炎

四 続発性気管支拡張症

五 続発性気胸

六 原発性肺がん

このブログでは、便宜上じん肺法3条1項1号の検査を「一次健診」、同2号の検査を「二次健診」、同3号の検査を「合併症に関する検査」と呼んでいます。ただし、この呼び名はこのブログ内でのみ使用しており、他の人に伝えても理解されない可能性があるのでご注意ください。

じん肺健診の一次健診

まず、最初の健診(一次健診)として、第3条1項1号「粉じん作業についての職歴の調査及びエックス線写真」を行います。

じん肺法3条1項1号

一 粉じん作業についての職歴の調査及びエックス線写真(直接撮影による胸部全域のエックス線写真をいう。以下同じ。)による検査

条文に書かれているとおりに、職歴の調査を行い、レントゲン写真を撮影すればよいということになります。

職歴の調査については、じん肺法施行規則の別表に、24種類の作業が定められています。この別表をもとに、対象者がどの作業に従事していたかを確認します。

どの種類の作業を行っていたかによって、どのタイプのじん肺にかかる可能性があるかを予測することができます。

ここからはあまり知られていないのですが・・・

職歴の調査は医師が行わなくていいのです。

さらに、胸部のレントゲン写真を撮るためには、医師は遠隔で指示を出せれば現場にいなくていいのです。

そうなのです、じん肺法3条1項1号、つまり、じん肺の一次健診においては、エックス線写真のために遠隔で医師が指示を出していれば、医師が現場にいる必要がないのです。

医師がいなくていいって、すごく珍しい健康診断ですね。

このように、じん肺健康診断には医師の診察が含まれていないように見えるかもしれませんが、実際にはそうではありません。

じん肺健康診断は、1年に1回または3年に1回の頻度で実施されており、同時に、年に1回の一般健康診断の定期健康診断(安衛法66条)も行われています。

この定期健康診断によってフォローアップが行われるため、医師による診察がまったくないわけではありません。

- 職歴の調査

- エックス線写真(直接撮影による胸部全域のエックス線写真)

ここで、「じん肺の所見なし」と判断された場合は、「管理区分1」として確定し、健康診断は終了となります。

一方、「じん肺の所見あり」と判断された場合は、次の段階である二次健康診断へと進みます。

じん肺健診の二次健診

じん肺健診の二次健診について解説します。

じん肺法3条2項

2項 前項第二号の検査は、同項第一号の調査及び検査の結果、じん肺の所見がないと診断された者以外の者について行う。

このようにじん肺法3条2項は、同項第一号の調査及び検査の結果、つまり一次健診でじん肺の所見があった者に対する健診になります。

じん肺の所見があった場合には、二次健診を行うことになります。

以下、条文の解説です。

「前項第二号の検査」は「厚生労働省令で定める方法による胸部に関する臨床検査及び肺機能検査 」になります。

一次健診でじん肺の所見がないと診断された者以外の者について

厚生労働省令で定める方法による①胸部に関する臨床検査及び②肺機能検査を行うということになります。

ここで、「胸部に関する臨床検査」(じん肺施行規則4条)と「肺機能検査」(じん肺施行規則5条)がそれぞれ別に条文で定められています。

じん肺施行規則

第四条 法第三条第一項第二号の胸部に関する臨床検査は、次に掲げる調査及び検査によつて行うものとする。

一 既往歴の調査

二 胸部の自覚症状及び他覚所見の有無の検査(胸部に関する臨床検査)

(肺機能検査)

第五条 法第三条第一項第二号の肺機能検査は、次に掲げる検査によつて行うものとする。

一 スパイロメトリー及びフローボリューム曲線による検査

二 動脈血ガスを分析する検査

2 前項第二号の検査は、次に掲げる者について行う。

一 前項第一号の検査又は前条の検査の結果、じん肺による著しい肺機能の障害がある疑いがあると診断された者(次号に掲げる者を除く。)

二 エックス線写真の像が第三型又は第四型(じん肺による大陰影の大きさが一側の肺野の三分の一以下のものに限る。)と認められる者

e-Gov じん肺法施行規則

ややこしくなってきましたが、しっかり見ていきましょう。

①「胸部に関する臨床検査」について

「胸部に関する臨床検査」とは、既往歴の調査、および胸部に関する自覚症状・他覚所見の有無を確認する検査のことを指します(じん肺法施行規則第4条第1項)。

では、「胸部の自覚症状および他覚所見」とは具体的にどのような内容なのか、という点についてですが、これは「じん肺健康診断結果報告書 様式第3号」に記載されて以下のように記載されています。

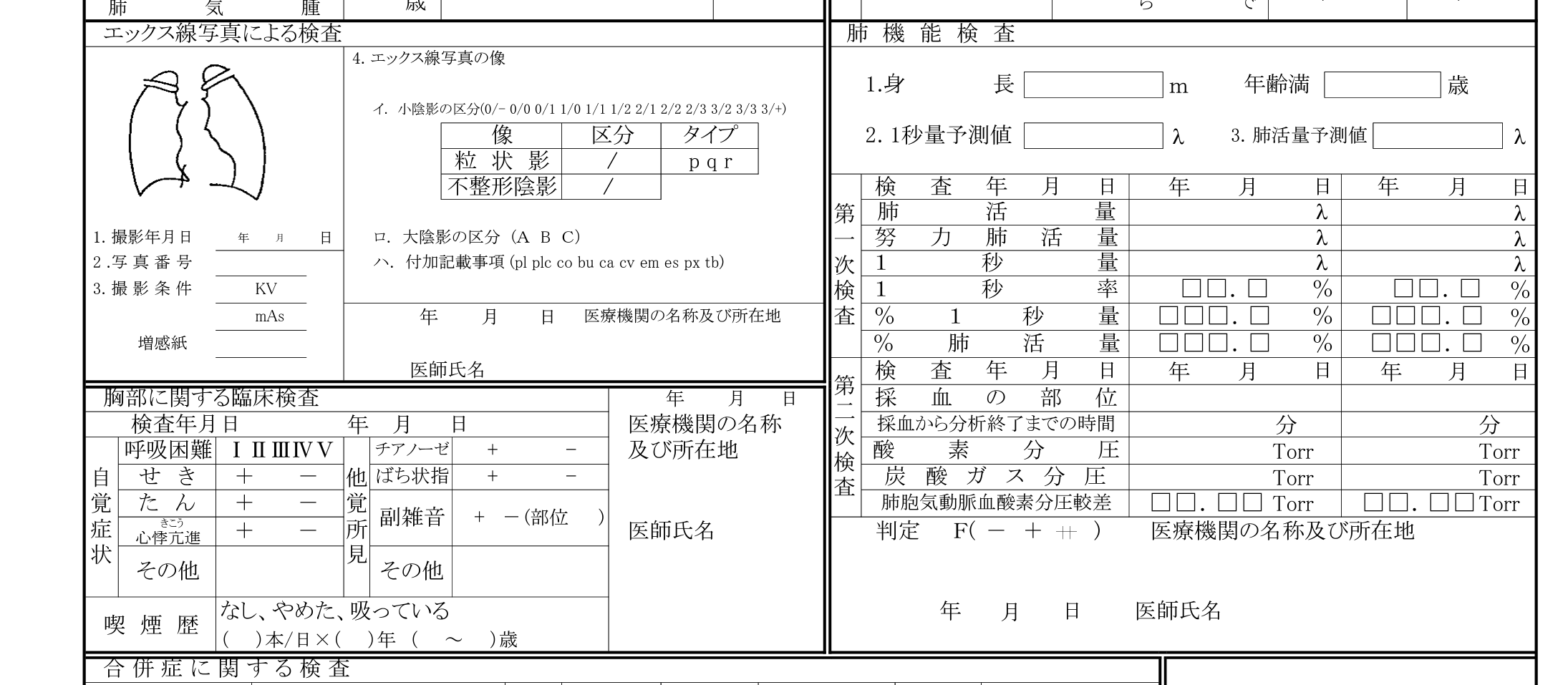

じん肺法施行規則 様式第3号(13条、20条、22条関係)

e-Gov じん肺法施行規則

この様式3号に自覚症状と他覚症状の所見が記載されています。これを診察でチェックします。

内容としては、自覚症状は「せき」、「たん」、「心悸亢進」、「その他」であり、他覚症状は、「チアノーゼ」、「ばち状指」、「副雑音」、「その他」になります。

②「肺機能検査」について

次に、「肺機能検査」(じん肺法第5条)についてです。

肺機能検査については、「スパイロメトリー及びフローボリューム曲線による検査」と「動脈血ガス」の二種類の検査になります。

肺機能検査では、エックス線写真にじん肺による一側の肺野の3分の1を超える大きさの影響がある場合、じん肺によるものであっても除外されます。

これは、エックス線写真に一側の肺野の3分の1を超える大きさの影響がある場合、管理四に該当することが確定がされるためです。

じん肺法施行規則

(肺機能検査)

第五条 法第三条第一項第二号の肺機能検査は、次に掲げる検査によつて行うものとする。

一 スパイロメトリー及びフローボリューム曲線による検査

二 動脈血ガスを分析する検査

2 前項第二号の検査は、次に掲げる者について行う。

一 前項第一号の検査又は前条の検査の結果、じん肺による著しい肺機能の障害がある疑いがあると診断された者(次号に掲げる者を除く。)

二 エックス線写真の像が第三型又は第四型(じん肺による大陰影の大きさが一側の肺野の三分の一以下のものに限る。)と認められる者

e-Gov じん肺法施行規則

・肺機能検査を免除される者

なお、肺機能検査の免除について、じん肺法3条2項の但し書きには「その他、厚生労働省令で定める者を除く」との記載があります。この厚生労働省令に定めるものは、じん肺法施行規則8条に規定されています。

じん肺法3条2項

前項第二号の検査は、同項第一号の調査及び検査の結果、じん肺の所見がないと診断された者以外の者について行う。ただし、肺機能検査については、エックス線写真に一側の肺野の三分の一を超える大きさの大陰影(じん肺によるものに限る。次項及び次条において同じ。)があると認められる者その他厚生労働省令で定める者を除く。

e-Gov じん肺法

「その他厚生労働省令で定める者」は以下になります。

じん肺法施行規則(肺機能検査の免除)第八条 法第三条第二項ただし書の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。一 第六条の検査の結果、肺結核にかかつていると診断された者

つまり、厚生労働省令によって肺機能検査を免除できる者が1号と2号で定められており、その内容について説明していきます。

① 1号について

「第六条の検査」というのは、結核精密検査のことを指します。つまり、結核精密検査によって肺結核にかかっていると診断された人が該当します。

② 2号について

「様式第2号」の免除対象者については少し複雑ですが、言葉を言い換えると以下のようになります。

「法第三条第一項第一号の調査及び検査」→一次健診

「第四条の検査」→胸部に関する臨床検査であり、既往歴の調査と胸部の自覚症状及び他覚所見の有無の検査

「前条の検査」→肺結核以外の合併症に関する検査であり、「結核菌検査」、「たんに関する検査」、「エックス線特殊撮影による検査」

「第一条第二号から第六号までに掲げる疾病」→肺結核、結核性胸膜炎、続発性気管支炎、続発性気管支拡張症、続発性気胸、原発性肺がんの結核合併症のすべて

以上より、置き換えますと

一次健診、「胸部に関する臨床検査、既往歴の調査と胸部の自覚症状及び他覚所見の有無の検査、又は肺結核以外の合併症に関する検査」、または肺結核以外の合併症に関する検査であり「結核菌検査」、「たんに関する検査」、「エックス線特殊撮影による検査」の結果、じん肺の所見があり、かつ、肺結核、結核性胸膜炎、続発性気管支炎、続発性気管支拡張症、続発性気胸、原発性肺がんの結核合併症のすべてにかかつていると診断された者については肺機能検査を免除される

ということになります。

- 既往歴の調査

- 胸部の自覚症状及び他覚所見の有無の検査(胸部に関する臨床検査)

- スパイロメトリー及びフローボリューム曲線による検査

- 動脈血ガスを分析する検査

但し、③及び④の検査項目については、特定の条件下で行わない場合もあります。

じん肺健診の合併症に関する検査(結核と、それ以外に分かれる)

じん肺法3条3項は、合併症に関する検査について記載されています。

じん肺法3条3項(じん肺健康診断)

第一項第三号の結核精密検査は同項第一号及び第二号の調査及び検査(肺機能検査を除く。)の結果、じん肺の所見があると診断された者のうち肺結核にかかつており、又はかかつている疑いがあると診断された者について、同項第三号の厚生労働省令で定める検査は同項第一号及び第二号の調査及び検査の結果、じん肺の所見があると診断された者のうち肺結核以外の合併症にかかつている疑いがあると診断された者(同項第三号の厚生労働省令で定める検査を受けることが必要であると認められた者に限る。)について行う。ただし、エックス線写真に一側の肺野の三分の一を超える大きさの大陰影があると認められる者を除く。

e-Gov じん肺法

この条文のポイントは、じん肺の所見があると診断された者に対する肺結核にかかっているまたは疑いがある者に対する健診と、肺結核以外の合併症にかかっている疑いがある場合の健康診断があるということです。

じん肺の合併症は、じん肺法施行規則1条で定められています。よく見ると、結核が2つあり、それ以外が4つあるため、計6つになります。結局、この3項の合併症に関する検査は、これら6つの合併症の検査ということになります。

じん肺法施行規則

(合併症)第一条 じん肺法(以下「法」という。)第二条第一項第二号の合併症は、じん肺管理区分が管理二又は管理三と決定された者に係るじん肺と合併した次に掲げる疾病とする。一 肺結核二 結核性胸膜炎三 続発性気管支炎四 続発性気管支拡張症五 続発性気胸

条文をまとめますと。

「同項第一号及び第二号の調査及び検査 」は一次健診、二次健診の結果ということになります。

一次検査、及び二次検査の結果、合併症がある、または疑われる場合には、「合併症に関する検査」を行う必要があります。

合併症には、肺結核、結核性胸膜炎、続発性気管支炎、続発性気管支拡張症、続発性気胸、原発性肺がんがあります。

肺結核にかかっており、またはかかっている疑いの場合には「結核精密検査」

肺結核以外の合併症かかっている疑いがある場合には「厚生労働省令で定める検査」を行う

ということになります。

つまり

合併症のある場合の健診の流れ(順番)としては

一次健診→二次健診→合併症に関する検査となり

合併症に関する検査として

①結核にかかっており、またはかかっている疑いの場合には「結核精密検査」

②結核以外の合併症かかっている疑いがある場合には「厚生労働省令で定める検査」を行う

ということになります。

合併症に関する検査の「結核精密検査」と「厚生労働省令で定める検査」の内容について

・結核精密検査

「第一項第三号の結核精密検査 」は「厚生労働省令で定める方法による結核精密検査その他厚生労働省令で定める検査」ということで、結核の検査と精密検査ということになります。

この結果、じん肺の所見があると診断された者のうち肺結核にかかつており、又はかかつている疑いがあると診断された者について行うことになります。

結核精密検査はじん肺法施行6条に記載があります。

じん肺法施行規則

(結核精密検査)第六条 法第三条第一項第三号の結核精密検査は、次に掲げる検査によつて行うものとする。この場合において、医師が必要でないと認める一部の検査は省略することができる。一 結核菌検査二 エックス線特殊撮影による検査三 赤血球沈降速度検査

・厚生労働省令で定める検査について

「同項第三号の厚生労働省令で定める検査」は一次健診、二次健診の結果、じん肺の所見があると診断された者のうち肺結核以外の合併症にかかつている疑いがあると診断された者(同項第三号の厚生労働省令で定める検査を受けることが必要であると認められた者に限る。)について行うとされています。

つまり、「肺結核以外の合併症」が疑われる場合に行う検査項目ということになります。

その内容は、じん肺法施行規則7条に記載があります。

じん肺法施行規則

(肺結核以外の合併症に関する検査)第七条 法第三条第一項第三号の厚生労働省令で定める検査は、次に掲げる検査のうち医師が必要であると認めるものとする。一 結核菌検査二 たんに関する検査

まとめ

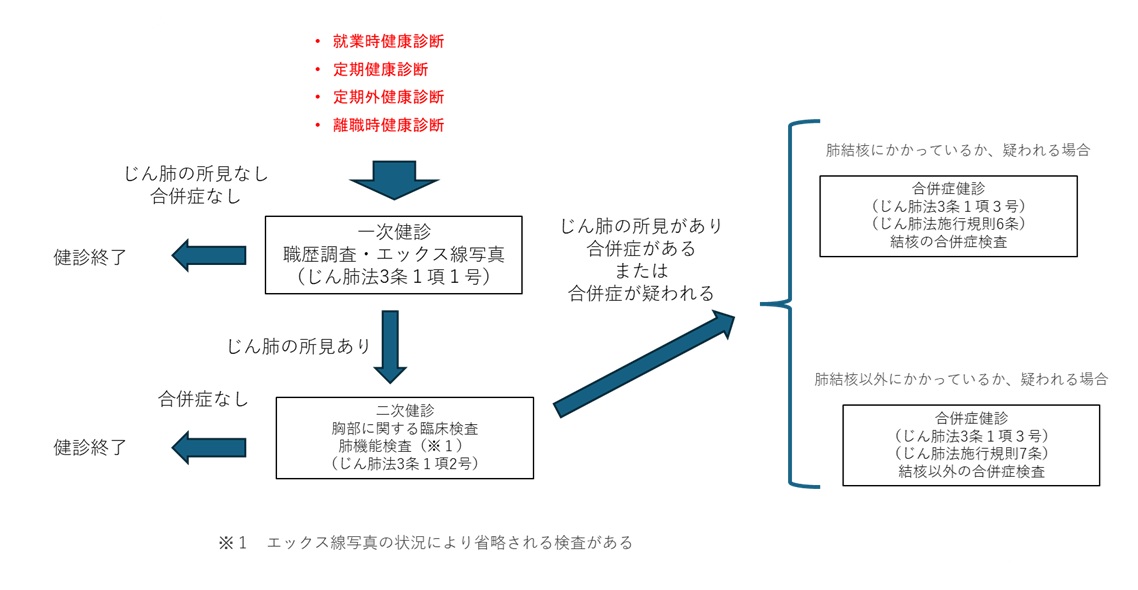

ここまでまとめて図にしますと以下のようになります。

1次健診は基本の検査であり、健診対象者全員に行います。

じん肺の所見がなければそれでよし→管理区分1が確定

もしじん肺の所見があれば、2次検査へ

1次健診の結果、または2次健診の結果で合併症があるようなら合併症に関する検査へ

合併症に関する検査として

①結核にかかっている又はかかっていると疑いがある→結核精密検査

②結核以外の合併症にかかっている又はかかっていると疑いがある→厚生労働省令で定める検査

を行います。

但し、肺野の三分の一を超えるものは後に事後措置で管理4に相当することになるでしょう。

その後、事後措置の手続きへ移ってゆきます。

労働衛生コンサルタント事務所LAOは、化学物質の自律的管理について、コンサルティング業務を行っております。

産業医として化学物質の自律的管理に対応可能な医師はあまりいないと思われますが、継続的なフォローも必要なため、産業医又は顧問医としての契約として、お受けしております。

個人ばく露測定のご相談やリスクアセスメント対象物健康診断の実施についても対応可能です。

化学物質の個別的な規制についても得意としています。

Zoom等のオンラインツールを用いて日本全国対応させていただいております。

詳しいサービス内容は以下のページをご参照ください。