2024/02/20 2023/04/15

【人労系担当者向け】傷病手当金から障害厚生年金3級への切替え時の要件緩和について

メンタルヘルスの問題などにより長期にわたって休職する場合、健康保険から「傷病手当金」を受給できる可能性があります。

この傷病手当金は、支給開始日から通算で最長1年6か月間支給される制度で、休職中の生活を支える重要な給付です。

しかしながら、支給期間が満了すると、原則として傷病手当金は打ち切りとなります。その後の生活費や医療費に不安を感じる方も多いのではないでしょうか。

このような場合に備えて、「障害基礎年金」と「障害厚生年金」という制度があることをご存じでしょうか。これらは、一定の障害状態が続く場合に、傷病手当金の支給終了後も継続的に金銭的支援を受けられる可能性があります。

詳しくは、以下の記事にて、受給の可否や手続き、注意点などを解説しています。該当する方はぜひご確認ください。

障害年金には、障害基礎年金と障害厚生年金の2つがあり、それぞれに障害等級が設けられています。

障害基礎年金では1級・2級、障害厚生年金では1級・2級・3級の等級があり、最も軽度の障害とされる「3級」でも年金の支給対象となります。

とはいえ、「3級」での認定は軽度であるがゆえに、ハードルが高いと感じる方も少なくありません。

しかし実際には、傷病手当金を受給していた方が障害厚生年金への切り替えを検討する際、障害の程度が比較的軽くても、障害厚生年金3級に該当する可能性があります。

今回は、この障害厚生年金の3級について、受給の条件や審査の視点など、その詳細をわかりやすくご説明いたします。

障害厚生年金3級と障害手当金

障害厚生年金3級の障害の程度

ここで重要なのは、障害厚生年金を受給するには「障害認定」を受ける必要があるという点です。

この障害認定には明確な基準があり、それに基づいて審査が行われます。

障害厚生年金における障害認定の基準は、厚生労働省が公表している

「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」に記載されています。

この文書には、各障害等級(1級・2級・3級)に該当する状態の詳細が明記されており、申請や審査の際に非常に重要な参考資料となります。

該当資料は、以下の厚生労働省や日本年金機構のウェブサイト等で公開されていますが、URLが変更されることが多いため、見つからない場合は「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」の文書名で検索することをおすすめします。

また、「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」には、障害の程度に関する考え方が記載されており、1級・2級・3級および障害手当金に該当する障害の状態について、それぞれの基準が示されています。

この中で、障害厚生年金の3級に該当する状態とは、

「労働が著しい制限を受けるか、または労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの」と定義されています。

ここで注目すべきは、「著しい制限」という表現です。

この文言は、障害の軽重を判断するうえでの重要なキーワードであり、申請書類や診断書にもこの表現を意識した記載が求められることがあります。

つまり、日常生活にある程度支障があるだけでなく、労働の継続・遂行に「著しい」困難があることを具体的に示すことが、3級認定の大きなポイントとなるのです。

1 障害の程度

障害の程度を認定する場合の基準となるものは、国年令別表、厚年令別表第1及び厚 年令別表第2に規定されているところであるが、その障害の状態の基本は、次のとおりである。(1) 1 級 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が日常生活の用を弁ずる ことを不能ならしめる程度のものとする。この日常生活の用を弁ずることを不能なら しめる程度とは、他人の介助を受けなければほとんど自分の用を弁ずることができな い程度のものである。 例えば、身のまわりのことはかろうじてできるが、それ以上の活動はできないもの 又は行ってはいけないもの、すなわち、病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむ ねベッド周辺に限られるものであり、家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね 就床室内に限られるものである。

(2) 2 級 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活が著しい制 限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものとす る。この日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度とは、必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度のものである。 例えば、家庭内の極めて温和な活動(軽食作り、下着程度の洗濯等)はできるが、 それ以上の活動はできないもの又は行ってはいけないもの、すなわち、病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね病棟内に限られるものであり、家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね家屋内に限られるものである。

(3) 3 級 労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のものとする。 また、「傷病が治らないもの」にあっては、労働が制限を受けるか又は労働に制限 を加えることを必要とする程度のものとする。(「傷病が治らないもの」については、第3の第1章に定める障害手当金に該当する程度の障害の状態がある場合であっても3級に該当する。)

(4) 障害手当金 「傷病が治ったもの」であって、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のものとする。

「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準

ここで、ポイントなのですが、「傷病が治らないもの」について明記されています。

(「傷病が治らないもの」については、 第3の第1章に定める障害手当金に該当する程度の障害の状態がある場合であっても3級に該当する。)

「障害手当金」という言葉がでましたね。「障害手当金」とは、非常に簡単にいいますと

障害厚生年金(3級)に該当する状態よりも軽い障害が残ったときに、障害手当金として一時金を受け取ることができる制度です。

つまり、障害厚生年金の3級の支給基準には満たないが、それでも軽度の障害が認められる場合、年金ではなく一時金が支給される制度になります。一時金は、名前の通り、一度だけ支給されるもので、その後の支給はありません。支給される金額は、支払った保険料に基づいて計算されるため、具体的にいくら受け取れるかは事前には確定していません。しかし、自身が受け取れる障害に関する一時金の額は、年金機構に問い合わせることで把握することが可能です。

障害厚生年金・障害手当金

厚生年金に加入している間に初診日のある病気やけがで障害基礎年金の1級または2級に該当する障害の状態になったときは、障害基礎年金に上乗せして障害厚生年金が支給されます。

また、障害の状態が2級に該当しない軽い程度の障害のときは3級の障害厚生年金が支給されます。

なお、初診日から5年以内に病気やけがが治り、障害厚生年金を受けるよりも軽い障害が残ったときには障害手当金(一時金)が支給されます。障害厚生年金・障害手当金を受けるためには、初診日の前日において、次のいずれかの要件を満たしていること(保険料納付要件)が必要です。

(1)初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること

(2)初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと引用:障害年金 日本年金機構

なお、この「障害手当金」は健康保険法の「傷病手当金」とは別物なので注意してください。

健康保険法の「傷病手当金」

厚生年金保険法の「障害手当金」

全くの別物になります。

そして、以下の文章には、この「障害手当金」と「傷病手当金」という言葉が交互に出ますので

注意して読んでいってください。念のため、しつこくはなりますが、「厚生年金保険の障害手当金」、「健康保険法の傷病手当金」と表記いたします。

障害厚生年金3級と障害手当金の支給要件の違いは、労働が著しい制限を受けるか、単に制限を受けるだけかの違いです。

障害手当金の障害の程度は、以下のように定義されており、原則として「傷病が治ったもの」であることが要件です。

(4) 障害手当金 「傷病が治ったもの」であって、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のものとする。

「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準

そして、障害の程度は障害厚生年金3級よりも、軽いのが原則となります。

理由を述べます。

厚生年金保険の障害手当金は「労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度 」(上記緑ハイライト)

ですよね。

障害厚生年金3級は「 労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度 」(上記紫ハイライト)

です。

つまり障害手当金の障害の程度については、「著しい」がないので、障害厚生年金3級が支給される障害の程度より軽いのです。

また、繰り返しますが、厚生年金保険の障害手当金は、傷病が治っていなければ支給されません。

さて、ここから、ややこしい話をしていきます。ややこしいですが、難しい話ではありません。

傷病が治らないものは障害手当金に該当する程度の障害の状態がある場合であっても障害厚生年金3級に該当する可能性がある

傷病手当金と障害厚生年金3級

前述の通り、厚生年金保険における障害手当金は、傷病が治っていない場合には支給されません。一方、健康保険法に基づく傷病手当金の支給条件は、療養を必要とする状態、すなわち傷病が治っていない状態にあることを意味します。これは、健康保険法の第99条第1項で、「療養のため労働を行うことができない」と規定されていることに基づきます。

健康保険法99条1項

(傷病手当金)第九十九条 被保険者(任意継続被保険者を除く。第百二条第一項において同じ。)が療養のため労務に服することができないときは、その労務に服することができなくなった日から起算して三日を経過した日から労務に服することができない期間、傷病手当金を支給する。

e-Gov 健康保険法

では、再度、障害厚生年金3級の支給要件を見てみましょう。

国民年金・厚生年金保険 障害認定基準

(3) 3 級 労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度 のものとする。 また、「傷病が治らないもの」にあっては、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のものとする。(「傷病が治らないもの」については、 第3の第1章に定める障害手当金に該当する程度の障害の状態がある場合であって も3級に該当する。)

「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準

「傷病が治らないもの」については、 厚生年金保険の障害手当金に該当する程度の障害の状態がある場合であって も障害厚生年金の3級に該当するとされています。

まとめますと、健康保険法の傷病手当金の支給が通算1年6月を経過して終了した後であっても、傷病が治っていない場合には、障害認定日に障害厚生年金3級の状態に該当しなくても、障害手当金(3級より軽い障害)の状態なら、「3級に該当する」としてくれるということになります。

繰り返しますと

健康保険法の傷病手当金をもらっている方が、通算1年6月の支給期間経過後も傷病が治らない場合は、3級の「 労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度 」でなくても、厚生年金保険の障害手当金の支給要件である「労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度 」(「著しい」がない)に該当すれば、障害厚生年金3級を受給できる可能性があるということです。

この健康保険の傷病手当金の支給期限を迎える場合の、障害厚生年金3級の支給要件緩和についてはあまり、知られていないようですが、実際にメンタル系の疾患で支給期限の1年6月を迎える方は結構おられるので、知っていれば使える知識になります。

「傷病が治らないもの」について

また、「傷病が治らないもの」については以下のようにも記載されていますので留意しましょう。この部分は難しいので、社会保険労務士に相談することをお勧めいたします。

(抜粋)

(3)「傷病が治らないもの」の障害の程度の認定に当たっては、障害の程度の認定時期以後おおむね1年以内に、その状態の変動が明らかに予測されるときは、その予測される状態を勘案して認定を行う。

(5)「傷病が治らないもの」であって、3級の第14号と認定したものについては、経過観察を行い、症状が固定に達したものは、3級の第14号に該当しないものとする。

「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準

まず、上記(3)ですが、「傷病が治らないもの」については、今後1年以内の状態の変動を見越して、障害の程度を認定しましょうということになります。

(5)についても、3級の14号で認定された場合で、症状固定した場合は、該当しないと扱われます。この、3級の第14号についてみてみましょう。

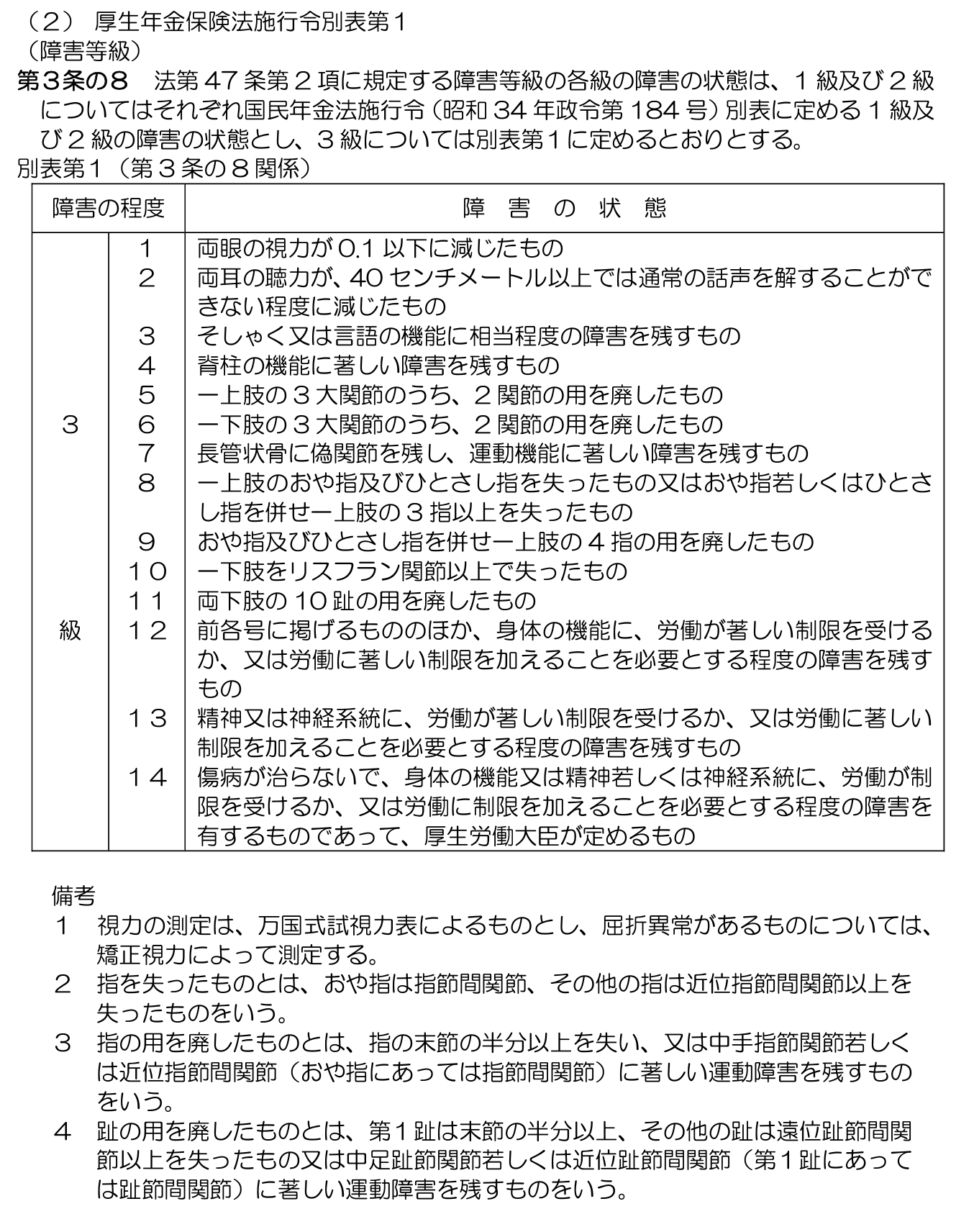

障害厚生年金3級ですが、厚生年金保険法施行令別表第1に障害の状態が記載されていますね。

ここで、14号を見てみましょう。

厚生年金保険法施行令別表第1 14号

「傷病が治らないで、身体の機能又は精神若しくは神経系統に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するものであって、厚生労働大臣が定めるもの 」

と記載があります。

この14号の「傷病が治らないで」にあたるものは、「労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度」とあり、「著しい」がありません。1号~13号までは、著しく制限を受ける状態が列挙されていますが、14号だけ「著しい」がなく異質となっています。

では、この「厚生労働大臣が定めるもの」とは何でしょう。これは厚生労働省の以下の告示にあります。結核の類ですね。

「厚生年金保険法施行令別表第一の第十四号の規定による障害厚生年金を支給すべき程度の障害の状態」

(昭和六十一年三月二十九日 厚生省告示第六十六号)

・厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)別表第一の第十四号の規定による障害厚生年金を支給すべき程度の障害の状態を次のように定め、昭和六十一年四月一日から適用する。

・厚生年金保険法施行令別表第一の第十四号の規定による障害厚生年金を支給すべき程度の障害の状態は、傷病が治らないで、次の表の上欄の各号のいずれかに当該し、かつ、同表の下欄の状態にあるものとする。

一 結核性疾患であつて、次に掲げるもの

イ 軽度の安静を継続すべきもののうち、化学療法、虚脱療法、直達療法その他適切な療法が見当たらないもの又は特別の治療を必要としないものであつて予後が良好であるもの

ロ イ以外のものであつて、長期にわたり軽度の安静を継続すべきもの

二 けい肺であつて、二度のレントゲン線所見があり、かつ、心肺機能が軽度に減退しているもの

三 結核性疾患及びけい肺以外の傷病

労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする。

このように、障害厚生年金については、さまざまな論点があります。困ったときは、年金機構に相談してみましょう。行政等と話をするときは、具体的な通達の番号等を示せるとよいでしょう。このブログの内容がお役に立てれば幸いです。

まとめ

このように健康保険法の傷病手当金をもらっている方が、通算1年6月の支給期間経過後も傷病が治らない場合は、障害厚生年金3級の要件に該当しなくても、3級より障害の程度が軽い、厚生年金保険の障害手当金の支給要件に該当すれば、障害厚生年金3級を受給できる可能性があるということです。

健康保険の傷病病手当金の支給期限が近づき、大慌てで無理をして復職しようとする方は多いです。障害厚生年金3級については、主治医から、無理ではないかと言われる場合もありますが、主治医が、今回の記事のような、障害厚生年金3級の支給要件の緩和を知らない可能性もあります。

なお、障害厚生年金に関しては、治療と仕事の両立支援において重要な役割を果たします。

人事労務担当者や産業医の方々は、これらの内容について把握しておくことが重要です。

労働衛生コンサルタント事務所LAOでは、産業医・顧問医の受託をお受けしております。労務管理と一体になった産業保健業務を多職種連携で行います。