2023/07/04 2025/07/29

【安全衛生】じん肺健診の事後措置はすごく特殊ですが、わかりやすく解説

じん肺健診については、安全衛生の専門家の間でも「難しい」との声をよく耳にします。

別の記事では、じん肺健康診断の種類・項目・実施の流れについて詳しくご紹介しましたが、今回は、じん肺健診が終了した後に行うべき「事後措置」についてお話しします。

まず最初にお伝えしておきたいのは、じん肺健康診断は「じん肺法」に基づいて実施される健康診断であるという点です。

一方、他の有害化学物質や有害業務に関する健康診断は、労働安全衛生法に基づいて実施されます。

そもそも根拠となる法律が異なるため、健康診断の事後措置の内容や流れが大きく異なるのは、ある意味で当然のことなのです。

じん肺健診の事後措置について

一般健診の事後措置についての比較

健康診断は実施して終わりではありません。診断後には、必ず適切な事後措置を行うことが重要です。

とくに、労働安全衛生法に基づく一般健康診断および特殊健康診断(じん肺健診を除く)においては、共通の就業判定の考え方が定められており、厚生労働省が示す指針にもその内容が明記されています。

つまり、これらの健康診断においては、結果に応じて就業の可否や制限の有無などを医学的見地から判断し、必要に応じた措置を講じることが、労働安全衛生法上法令上の義務として求められているのです。

じん肺健康診断にも、当然ながら事後措置が必要です。ただし、じん肺健診における事後措置は、他の特殊健康診断とは内容や進め方が異なります。

その理由は、他の特殊健診が労働安全衛生法に基づいて実施されるのに対し、じん肺健診は「じん肺法」という別の法律に基づいて実施されているためです。

したがって、法的根拠が異なることにより、事後措置の手順や判定方法にも違いがあるのです。

では、次にじん肺法における事後措置について詳しく見ていきましょう。

じん肺の健診後の事後措置について

じん肺健康診断について、当ブログでは以下のような独自の呼称を用いてバリエーションを整理しています。

なお、これらの呼び方はあくまで当ブログ独自の便宜的な分類であり、法令上や一般的な医療現場で用いられている正式な名称ではない点にご注意ください。

一次健診

二次健診

合併症に関する検査

これらの3つの健診については、以下の記事で解説しています。

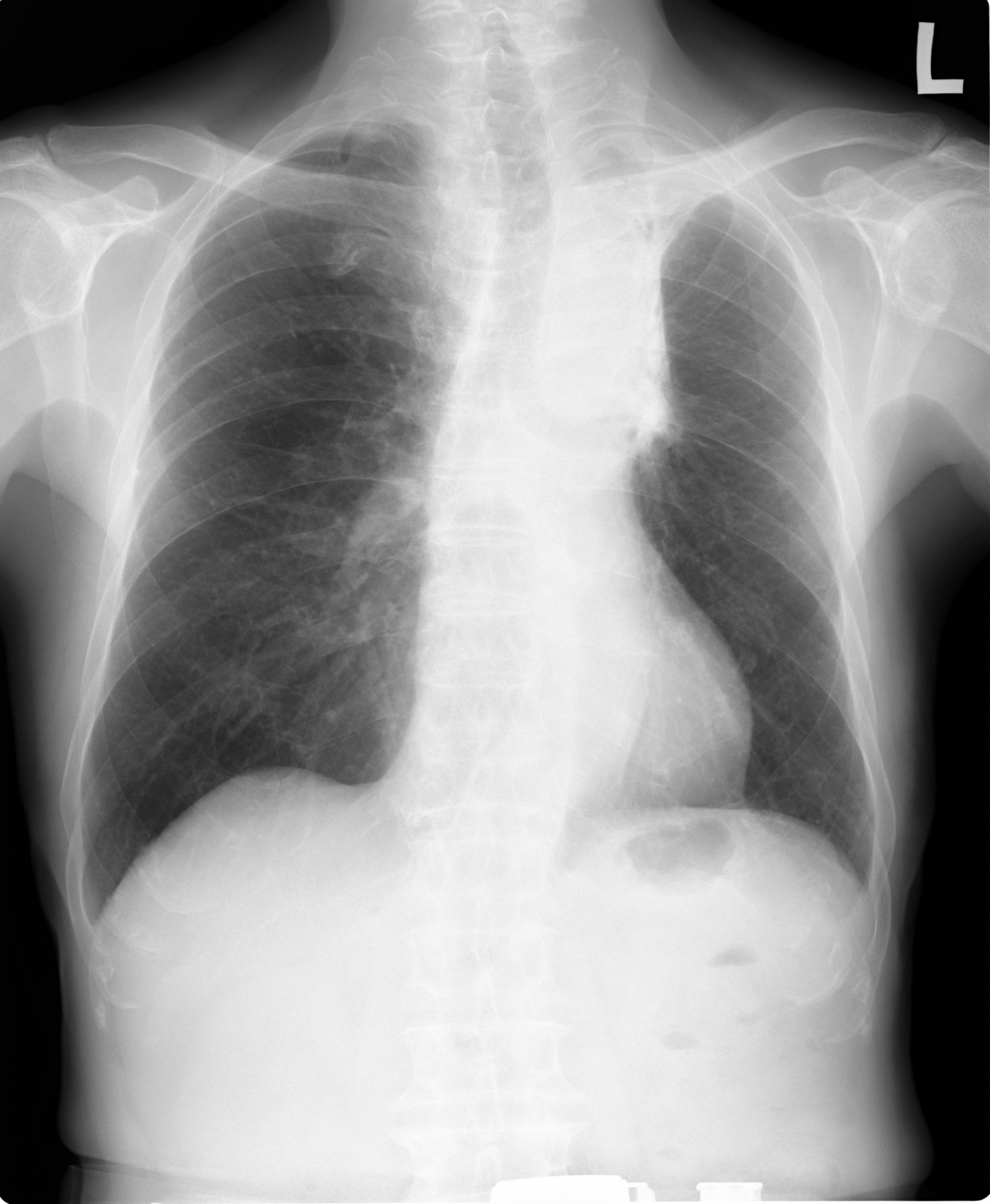

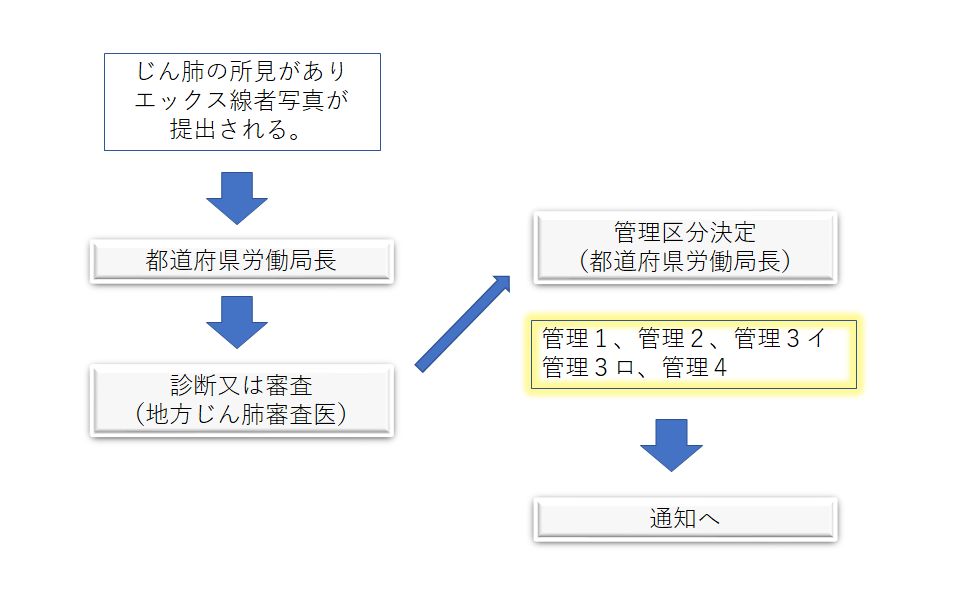

そして、じん肺健診の結果、「じん肺の所見あり」と判定された場合には、「じん肺法 第12条」**に基づき、労働局長へのレントゲンフィルムの提出が必要となります。

じん肺法(事業者によるエックス線写真等の提出)

第十二条 事業者は、第七条から第九条の二までの規定によりじん肺健康診断を行つたとき、又は前条ただし書の規定によりエックス線写真及びじん肺健康診断の結果を証明する書面その他の書面が提出されたときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、じん肺の所見があると診断された労働者について、当該エックス線写真及びじん肺健康診断の結果を証明する書面その他厚生労働省令で定める書面を都道府県労働局長に提出しなければならない。

ちなみに、「第7条から9条の2までの規定により」の部分ですが以下のようになります。結局、じん肺健診すべてということになります。

じん肺法

7条 終業時健康診断

8条 定期健康診断

9条 定期外健康診断

9条の2 離職時健康診断

じん肺健診の事後措置として非常に特殊な労働局での手続き

さて、特化物健診や有機溶剤健診などの労働安全衛生法に基づく健康診断の事後措置についてですは、異常がある場合に限り、事業主は医師の意見を聴くことになります。事業主は、意見を聴く医師を自由に選ぶことができました。もちろん、産業医に依頼することも可能です。

しかし、じん肺健診に関しては、事業者には意見を聴く医師の選択権はありません。じん肺の所見がある場合、エックス線写真は労働局に提出され、労働局内で事後措置の手続きが行われます。

地方じん肺審査医と呼ばれる医師がエックス線写真を読影し、労働局長が管理区分を決定します。

また、じん肺の所見がなく、労働局長へのエックス線写真の提出がなかった場合、管理区分1とされます(じん肺法第13条)。

労働局へ提出されたエックス線写真及びじん肺健康診断の結果を証明する書面その他の書面の提出については以下の図のようになります。

このように、労働安全衛生法の事後措置とは全く違いますね。こちらは条文です。

(じん肺管理区分の決定手続等)

第十三条 第七条から第九条の二まで又は第十一条ただし書の規定によるじん肺健康診断の結果、じん肺の所見がないと診断された者のじん肺管理区分は、管理一とする。

2 都道府県労働局長は、前条の規定により、エックス線写真及びじん肺健康診断の結果を証明する書面その他厚生労働省令で定める書面が提出されたときは、これらを基礎として、地方じん肺診査医の診断又は審査により、当該労働者についてじん肺管理区分の決定をするものとする。

3 都道府県労働局長は、地方じん肺診査医の意見により、前項の決定を行うため必要があると認めるときは、事業者に対し、期日若しくは方法を指定してエックス線写真の撮影若しくは厚生労働省令で定める範囲内の検査を行うべきこと又はその指定する物件を提出すべきことを命ずることができる。

4 事業者は、前項の規定による命令を受けてエックス線写真の撮影又は検査を行つたときは、遅滞なく、都道府県労働局長に、当該エックス線写真又は検査の結果を証明する書面その他その指定する当該検査に係る物件を提出しなければならない。

5 第十一条本文の規定は、第三項の規定による命令を受けてエックス線写真の撮影又は検査を行なう場合に準用する。

管理区分が決定されたら

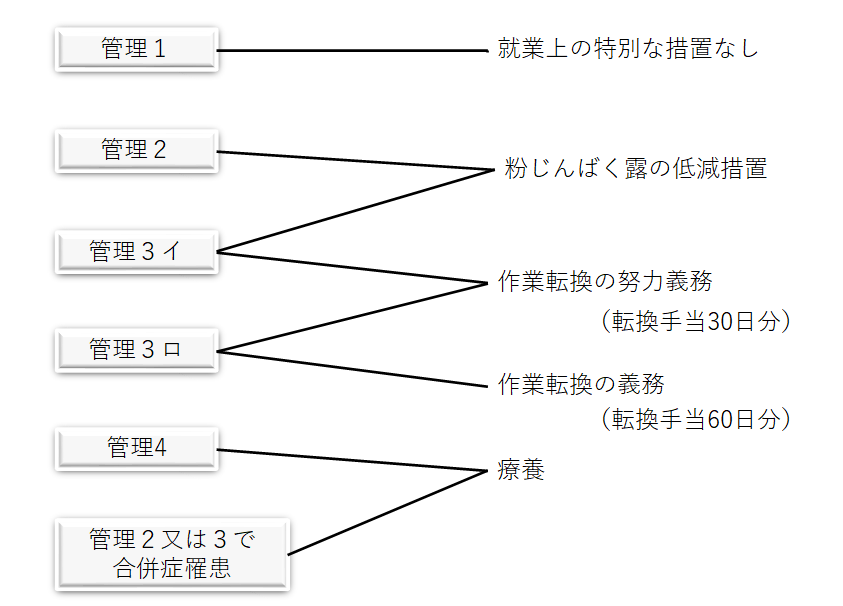

管理区分については以下のような分類になります。

管理1から4で、1が正常で、数が上がっていくと悪くなります。

管理1 :じん肺の所見がないと認められるもの

管理2 :エックス線写真の像が第1型で、じん肺による著しい肺機能の障害がないと認められるもの

管理3イ:エックス線写真の像が第2型で、じん肺による著しい肺機能の障害がないと認められるもの

管理3ロ:エックス線写真の像が第3型又は第4型

(大陰影の大きさが1側の肺野の3分の1以下のものに限る)で、じん肺による著しい肺機能の障害がないと認められるもの

管理4 :

1)エックス線写真の像が第4型(大陰影の大きさが1側の 肺野の3分の1を超えるものに限る)と認められるもの

2)エックス線写真の像が第1型、第2型、第3型又は第4 型(大陰影の大きさが1側の肺野の3分の1以下のものに 限る)で、じん肺による著しい肺機能の障害があると認め られるもの

このように、健診の結果に基づいて管理区分が労働局長によって決定され、事業主または本人に通知されます。

通知に関しては、労働者自身が申請を行う場合は通知が労働者に、事業所の健康診断であった場合は事業所に通知されます。

労働者が自身で労働局に管理区分の申請を行う場合を「随時申請」と呼びます。

自身のじん肺の管理区分に疑問がある場合に利用することができます。

また、過去に粉じん作業を行っていた場合でも、随時申請を行うことができます。

じん肺法(随時申請)

第十五条 常時粉じん作業に従事する労働者又は常時粉じん作業に従事する労働者であつた者は、いつでも、じん肺健康診断を受けて、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県労働局長にじん肺管理区分を決定すべきことを申請することができる。

2 前項の規定による申請は、エックス線写真及びじん肺健康診断の結果を証明する書面その他厚生労働省令で定める書面を添えてしなければならない。

3 第十三条第二項から第四項まで及び前条第一項の規定は、第一項の規定による申請があつた場合に準用する。この場合において、第十三条第二項中「前条」とあるのは「第十五条第二項」と、同条第三項及び第四項中「事業者」とあるのは「申請者」と、前条第一項中「当該事業者」とあるのは「申請者及び申請者を使用する事業者」と、「第十二条又は前条第三項若しくは第四項」とあるのは「前条第三項若しくは第四項又は次条第二項」と読み替えるものとする。

事業者の取るべき措置

事業者は、通知された管理区分に基づいて対応を行わなければなりません。

これは法令で明確に定められています。ただし、管理区分が2以上の通知があった場合、粉じん作業においては3つの管理(作業環境管理、作業管理、健康管理)を見直す必要があるでしょう。

事業者の取るべき措置

ここで重要なのは合併症です。

合併症に関しては、じん肺法で規定されていますね。

以下の6つの合併症について覚えておきましょう。

じん肺法施行規則

(合併症)

第一条 じん肺法(以下「法」という。)第二条第一項第二号の合併症は、じん肺管理区分が管理二又は管理三と決定された者に係るじん肺と合併した次に掲げる疾病とする。

一 肺結核

二 結核性胸膜炎

三 続発性気管支炎

四 続発性気管支拡張症

五 続発性気胸

六 原発性肺がんe-Gov じん肺法施行規則

つまり、管理2または3であっても、これらの合併症がある場合には、管理4という扱いになる可能性があります。

「「じん肺有所見者に対する健康管理教育のためのガイドライン」というのがありますので、管理2または3になった労働者に対して健康教育を行いましょう。

「じん肺有所見者に対する健康管理教育のためのガイドライン」の周知・普及について

基発第70号 平成9年2月3日

まとめ

じん肺健康診断は、労働安全衛生法ではなく「じん肺法」に基づく健診制度であり、その実施内容や事後措置の流れが他の特殊健康診断と大きく異なります。健診の対象者は事業者が自主的に把握しなければならず、医療機関任せにすることはできません。健診の内容は、職歴調査と胸部X線による一次健診に始まり、医師の判断に応じて詳細診察などの二次健診、さらに合併症検査へと進む構成になっています。

一次健診で「じん肺の所見あり」と判断された場合、これが重要な分岐点となり、その後の対応が大きく変わります。この判定が出た場合には、じん肺法第12条に基づいて胸部X線画像を労働局長へ提出し、以降は医師の意見に基づく就業上の措置や、健康管理手帳の交付手続きなど、行政的な事後措置が必要になります。健康管理手帳は、粉じん作業に従事していた事実を証明する重要な記録となり、退職後の申請も可能です。

管理区分が「1」以外で決定された場合、適切な措置を行うことが求められます。労働衛生の3つの管理(作業環境管理、作業管理、健康管理)により、作業条件を改善しましょう。

このように、じん肺健診はその後の就業制限や健康管理、将来的な労災申請にまで影響するものであり、健診結果を的確に把握し、必要な対応を漏れなく行うことが極めて重要です。

労働衛生コンサルタント事務所LAOは、化学物質の自律的管理について、コンサルティング業務を行っております。

産業医として化学物質の自律的管理に対応可能な医師はあまりいないと思われますが、継続的なフォローも必要なため、産業医又は顧問医としての契約として、お受けしております。

個人ばく露測定のご相談やリスクアセスメント対象物健康診断の実施についても対応可能です。

化学物質の個別的な規制についても得意としています。

Zoom等のオンラインツールを用いて日本全国対応させていただいております。

詳しいサービス内容は以下のページをご参照ください。